「思考のOS」を鍛える、人類学・民族誌の名著

【第1章】著者紹介:なぜ著者はこの問いを立てたのか?

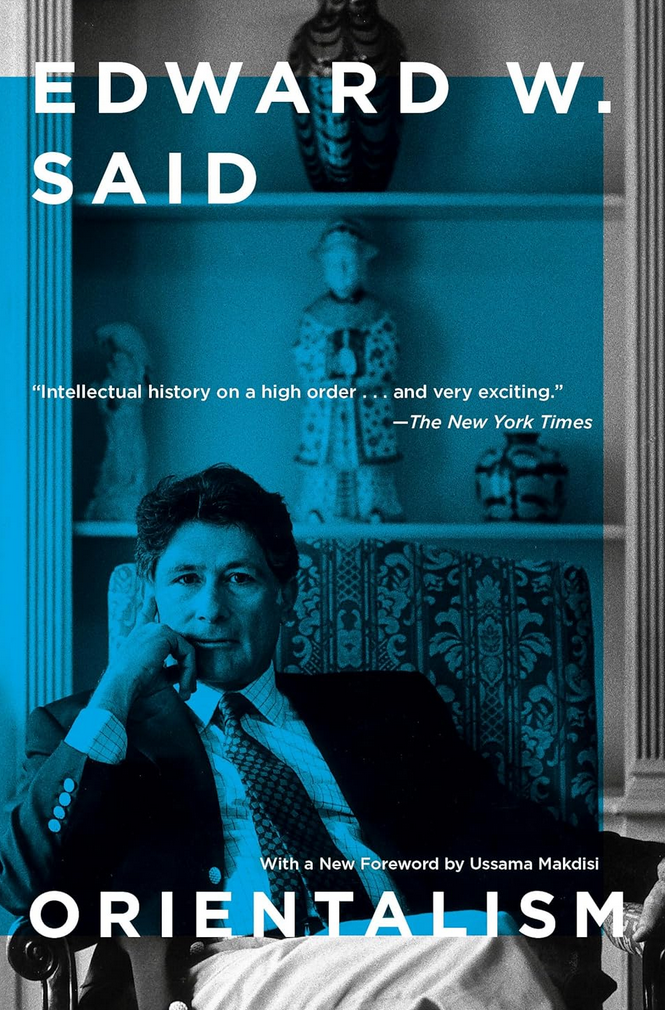

エドワード・サイードという知の巨人がなぜ『オリエンタリズム』という問いに生涯を捧げたのか。その答えは、彼の「どこにも属さない(out of place)」という、引き裂かれたアイデンティティにあります。

サイードは1935年、イギリス委任統治下のエルサレムで、裕福なパレスチナ人のキリスト教徒の家庭に生まれました。アラブ人でありながら英語を第一言語とし、アメリカ国籍を持つ父と、イギリス式の教育。彼は自らを、イスラム教が多数を占めるアラブ世界における「少数派の中の少数派」と述べています。1948年のイスラエル建国に伴うパレスチナ難民としてのエジプトへの移住は、彼の「追放」の経験を決定的なものにしました。その後、アメリカのエリート校(プリンストン大学、ハーバード大学)で西洋の文学と批評理論を極め、コロンビア大学の教授となります。

この経歴は、彼に特異な「二重の視点」を与えました。西洋文化の精髄を内部から深く理解する一方で、西洋の帝国主義によって故郷を追われたパレスチナ人として、その文化が持つ権力性を外部から冷徹に観察することができたのです。彼は西洋と東洋、支配する側とされる側、そのどちらにも完全には属せない「文化的な両生類」でした。

この個人的な経験が、学問的な問いへと昇華される決定的なきっかけは、1969年のイスラエル首相ゴルダ・メイアによる「パレスチナ人など存在しない」という発言でした。この政治的な存在の否定は、サイードが生涯感じてきた「どこにも属さない」という感覚と共鳴します。彼は、パレスチナ人の存在が単なる政治的言説によって消し去られるのではなく、その背景には西洋が長年にわたって築き上げてきた「オリエント(東洋)」に関する膨大な知識、すなわち「オリエンタリズム」という巨大な表象のシステムがあることを見抜きました。

つまり、『オリエンタリズム』は、単なる客観的な学術研究ではありません。それは、西洋の知が作り上げた檻によって自らのアイデンティティが規定され、存在そのものが奪われてきた歴史を解体し、自らの言葉を取り戻そうとする、サイード自身の知的・人格的闘争の記録なのです。この本を読むことは、彼の個人的な問いが、いかにして普遍的な権力批判へと至ったのかを追体験する旅でもあります。

【第2章】学習のポイント:この本から「インストール」できる3つの視点

『オリエンタリズム』を学ぶことは、単に知識を増やすことではありません。それは、あなたの思考OSを根本からアップデートし、世界を見る解像度を格段に上げることに繋がります。ここでは、本書からインストールできる3つの実践的な視点をご紹介します。

視点1:名付ける力は、支配する力であると捉える視点

サイードは、物事を分類し、定義し、名付ける行為が、最も根源的な権力であることを見抜きました。オリエンタリズムは、「オリエント」というレッテルを貼り、その内実を西洋が一方的に定義することで機能しました。この視点をインストールすれば、あなたの周りの世界が違って見えてきます。例えば、ビジネスの現場で飛び交う専門用語や企業理念は、誰が、どのような意図で作り出し、組織文化を形成しているのでしょうか。メディアが使う「〇〇問題」というラベリングは、議論の方向性をどのように規定しているでしょうか。言語を中立的なツールではなく、常に意図と権力が働く「場」として捉えることで、あらゆるコミュニケーションの裏に潜む力学を読み解く力が身につきます。

視点2:「我々 vs 彼ら」という二元論を解体する力

オリエンタリズムの思考様式は、「我々(西洋)=理性的、近代的、優越的」と「彼ら(東洋)=非理性的、停滞的、劣等的」という単純な二項対立に基づいています。この視点は、自らのアイデンティティがいかに他者との対比によって形成されているかを自覚させます。自社の「革新的な文化」は、競合他社の「旧態依然とした体質」というイメージを前提にしていないでしょうか。自国のアイデンティティは、他国へのステレオタイプに依存していないでしょうか。この思考ツールは、安易な「我々 vs 彼ら」という構図を解体し、自他のアイデンティティが、いかに複雑で、相互依存的な関係の中で構築されているかを理解する助けとなります。

視点3:知識は「立ち位置」の産物であると見抜く力

サイードは、フランスの思想家ミシェル・フーコーの影響の下、純粋で客観的な知識など存在しないと論じます。あらゆる知識は、特定の立場から、特定の権力構造の中で、特定の目的のために生み出される、と。西洋が生み出した東洋に関する「知識」は、東洋人のためではなく、西洋による支配を円滑にするためにありました。情報が氾濫する現代において、この視点は極めて重要です。業界レポートを読むとき、ニュース記事に触れるとき、専門家の意見を聞くとき、「誰がこの知識を生産したのか?」「その目的は何か?」「誰の視点が欠けているのか?」と自問する癖がつくでしょう。これにより、あなたは単なる情報の消費者から、その背景にある権力構造まで見抜く、批判的な思考者へと進化することができます。

【第3章】3つのキーコンセプト:社会の「見えざる構造」を暴く

『オリエンタリズム』の核心には、私たちの社会認識を支える「見えざる構造」を暴き出す、3つの強力なコンセプトがあります。これらを理解することで、本書の射程が一気に広がります。

キーコンセプト1: オリエンタリズム (Orientalism)

これは、西洋が作り上げた「オリエント(東洋)」に関する、一貫したイメージや知識の体系を指します。重要なのは、これが「本当の東洋」ではないという点です。むしろ、西洋が自らのアイデンティティを確立するために必要とした「鏡像」としての、想像の産物でした。オリエンタリズムは、学術論文、文学、絵画、旅行記といった膨大なテクストを通じて、「東洋」をエキゾチックで、非理性的で、官能的だが暴力的、そして何よりも西洋より劣った存在として描き出しました。この一連の表象は、西洋による植民地支配を正当化し、文化的なレベルで支配を盤石にするイデオロギーとして機能したのです。

キーコンセプト2: 言説 (Discourse)

サイードがフーコーから借用したこの概念は、単なる「語り」や「文章」以上の意味を持ちます。言説とは、ある対象について語ることを可能にし、同時に何を語ることができ、何を語ってはならないかを規定する、強力なルールの体系です。オリエンタリズムという言説は、大学や植民地省といった「制度」、特有の「語彙」、そして膨大な「学問」が相互に連携し、自己強化するネットワークとして存在します。この言説の内部では、「東洋は停滞している」といった命題が「真実」としてまかり通り、それに反する声は排除されます。言説は、それが記述しているはずの現実を、むしろ積極的に「生産」してしまう力を持っているのです。

キーコンセプト3: 知と権力 (Knowledge and Power)

これもフーコーに由来するコンセプトで、サイードの議論の根幹をなします。「知」と「権力」は別々のものではなく、表裏一体である、という考え方です。西洋が東洋に対して軍事的・政治的な「権力」を持っていたからこそ、東洋を研究対象として分類し、分析する「知」を独占することが可能になりました。そして、そのようにして生産された「知」は、西洋の優位性を証明し、さらなる支配を正当化することで、「権力」を強化する役割を果たしました。この循環構造において、オリエンタリスト(東洋学者)は、たとえ善意の研究者であったとしても、中立的な観察者ではありえず、常にこの知と権力の共犯関係に組み込まれてしまうのです。

| 領域 | オクシデント (西洋 / 「我々」) | オリエント (東洋 / 「他者」) |

| 人格 | 理性的、文明的、近代的、男性的 | 非理性的、野蛮、時代を超越、女性的 |

| 社会 | 進歩的、民主的、ダイナミック | 停滞的、専制的、不変 |

| 役割 | 歴史の主体、語り手 | 研究の客体、語られる対象 |

| 権力 | 支配者、知る者、表象する者 | 被支配者、知られる者、表象される者 |

【第4章】重要語句の解説

本書を読み解く上で欠かせない4つのキーワードを簡潔に解説します。

重要語句1: オクシデント (The Occident)

「西洋」を指す言葉。オリエンタリズムの言説において、「オリエント」の対極として構築される概念。自らを理性的・先進的・標準的と定義し、オリエントを支配・記述する主体として位置づける、自己中心的な世界観の基点となる。

重要語句2: 表象 (Representation)

ある対象を描写し、代弁すること。オリエンタリズムにおいて、これは中立的な行為ではない。西洋が東洋を「代わって」語ることで、東洋が自らを語る機会を奪い、支配を正当化する権力的な行為となる。常に誰が誰を、何のために表象しているのかが問われる。

重要語句3: 本質主義 (Essentialism)

特定の集団(例えば「東洋人」)に、固定的で不変の「本質」があると見なす思考様式。多様な個人や文化の複雑さを無視し、「東洋人はみなこうだ」といった単純なステレオタイプに還元することで、オリエンタリズムの言説を支える。

重要語句4: 世俗的批評 (Secular Criticism)

サイードが提唱した知識人・批評家のあるべき姿勢。特定の宗教、国家、制度といった権威やドグマに盲従せず、常に人間的な価値の観点から批判的に問い続けること。彼のオリエンタリズム批判も、この精神の実践の一つである。

【第5章】本書の評価:なぜ今、この古典を読む価値があるのか

1978年に出版された『オリエンタリズム』は、学問の世界に地殻変動を引き起こしました。この一冊によって、「ポストコロニアル研究」という全く新しい学問分野が誕生したと言っても過言ではありません。文学、歴史学、文化研究、中東研究といった既存の学問分野の境界を揺るがし、「文化」と「政治(権力)」の関係性を分析する新たな方法論を提示したのです。

もちろん、本書は激しい論争の的にもなりました。サイードがオリエンタリズムを批判する際に、彼自身が「西洋」という一枚岩の存在を仮定してしまっているのではないか(西洋の本質主義)、ドイツの東洋学のように帝国主義と結びつかない研究を無視しているのではないか、植民地化された人々の抵抗や主体性を見過ごしているのではないか、といった批判は、今日に至るまで続いています。

しかし、こうした批判が絶えないこと自体が、本書が「古典」であることの証左です。真の古典とは、最終的な答えを与える書物ではなく、時代を超えて重要な問いを投げかけ続ける書物のことです。『オリエンタリズム』が提起した「知はいかにして権力と結びつくのか」「我々は他者をいかに表象し、またされているのか」という問いは、その射程を出版当時の文脈をはるかに超えて広げています。

現代に目を転じれば、メディアにおける特定の人種や宗教のステレオタイプ的な報道、国際政治における「文明の衝突」といった単純化された言説、あるいはビジネスにおける無意識のバイアス(アンコンシャス・バイアス)に至るまで、オリエンタリズム的な思考の構造は形を変えて生き続けています。本書は、そうした現代社会に潜む権力の非対称性や、見えざる偏見の構造を暴き出すための、今なお最も鋭利な分析ツールであり続けているのです。

【第6章】必要な関連情報:物語の背景を知る

『オリエンタリズム』がなぜあれほどの衝撃を与えたのかを理解するためには、それが書かれた1970年代という時代の「空気」を知る必要があります。それは、地政学的にも知的にも、世界が大きく揺れ動いた時代でした。

第一に、地政学的な激震です。1973年に勃発した第四次中東戦争(ヨム・キプール戦争)と、それに続くOPEC(石油輸出国機構)による石油輸出禁止措置(オイルショック)は、西洋世界に大きな衝撃を与えました。それまでオリエンタリズムの言説の中で「受動的」「停滞的」と見なされてきたアラブ諸国が、初めて世界の政治経済の動向を左右する強力な主体として立ち現れたのです。これにより、西洋が抱いてきた「オリエント」像がいかに現実と乖離していたかが露呈し、従来の知識の枠組みが通用しないという知的危機感(エピステモロジカル・クライシス)が生まれました。

第二に、知的な革命です。1960年代から70年代にかけて、フランスを中心にポスト構造主義という思想潮流が隆盛を極めます。ミシェル・フーコーは、知と権力が不可分であること、そして「言説」が我々の認識を規定する様を明らかにしました。また、ジャック・デリダは、西洋哲学の根底にある二項対立的な思考を「脱構築」する手法を提示しました。

サイードの独創性は、この二つの大きなうねりを結びつけた点にあります。彼は、フーコーやデリダがヨーロッパの哲学という抽象的なレベルで展開した理論的ツールを、中東戦争や石油危機という生々しい政治的現実、そして植民地主義の歴史的遺産という具体的な問題の分析に適用したのです。地政学的な危機が「問題」を提起し、ポスト構造主義がそれを解き明かす「道具」を提供し、そしてサイード自身の「どこにも属さない」という経験が両者を結びつける触媒となった。この奇跡的なまでの convergence(収束)こそが、『オリエンタリズム』という画期的な書物を生み出したのです。

【第7章】最新の研究動向との接続

『オリエンタリズム』が投げかけた問いは、一つの学問分野に留まらず、様々な領域へと広がっていきました。サイード自身も、後の著作『文化と帝国主義』(1993年)で寄せられた批判に応答し、植民地化された側がいかに抵抗し、帝国と植民地の文化が相互に浸透しあう「重なり合う領域、絡み合う歴史」を論じるなど、その議論を深化させています。

そして、この理論的枠組みが現代日本を考える上で極めて興味深い示唆を与えてくれるのが、「自己オリエンタリズム(Self-Orientalism)」という概念です。これは、非西洋社会が、西洋によって作られたオリエンタリズムの眼差しを内面化し、そのステレオタイプを用いて自らを語り、アイデンティティを構築する現象を指します。

この概念は、日本の文化や社会を分析する際に頻繁に用いられてきました。特に、日本の「独自性」や「特殊性」を強調する一連の言説、いわゆる「日本人論」がその典型例とされます。日本人論が挙げる「日本的」とされる特徴――例えば、集団主義、以心伝心、情緒性といったものは、奇しくもオリエンタリズムが「東洋」の非理性的・非近代的特質として描いたものと重なります。つまり、西洋という「他者」を鏡として、「我々日本人」という本質的で均質な共同体を想像する際に、かつて西洋が東洋に押し付けたのと同じ思考の枠組みを、自ら用いてしまっているのではないか、という鋭い問いが投げかけられているのです。

テレビ番組で外国人が「日本のここがスゴイ!」と絶賛する姿を見て安心感を覚えたり、海外のビジネスシーンで「日本的なやり方」を過度に強調したりする時、私たちは無意識のうちに「自己オリエンタリズム」の罠に陥っているのかもしれません。サイードの理論は、西洋と東洋という地理的な関係性を超え、現代日本における自己認識のあり方そのものを問い直すための、強力なレンズとなるのです。

【第8章】参考文献リスト:さらなる探求のために

本書のテーマをさらに深く理解するために、日本語で読むことができる5冊の書籍をリストアップしました。『オリエンタリズム』が「他者」がいかに構築されるかを論じたのに対し、特にアンダーソンの著作は「自己(国民)」がいかに構築されるかを解き明かします。両者を併せて読むことで、現代のアイデンティティをめぐる力学を複眼的に捉えることができるでしょう。

- ベネディクト・アンダーソン『定本 想像の共同体―ナショナリズムの起源と流行』(白石隆、白石さや訳、書籍工房早山、2007年)ナショナリズム研究の金字塔。「国民」とは、言語や出版資本主義を通じて想像された共同体であると論じ、サイードが解体した「オクシデント」側の自己形成の論理を理解する上で必読の書です。

- 小熊英二『〈民主〉と〈愛国〉:戦後日本のナショナリズムと公共性』(新曜社、2002年)戦後日本におけるナショナリズムの変遷を膨大な資料から描き出した大著。アンダーソンの理論を日本の具体的な文脈で検証し、我々の「日本人」意識の歴史的形成過程を深く理解できます。

- 伊豫谷登士翁『グローバリゼーション』(ちくま新書、2021年)サイードが論じた帝国主義の時代から現代のグローバリゼーションへと視点を移し、ヒト・モノ・カネが国境を越える中で、国民国家やアイデンティティがどのように変容しているのかを考察します。

- 中井遼『ナショナリズムと政治意識』(光文社新書、2024年)現代世界の複雑な政治状況を、「ナショナリズム」と「右派/左派」という軸で読み解く最新の入門書。サイードやアンダーソンの理論を、現代政治を分析するツールとして活用するためのヒントに満ちています。

- リア・グリーンフェルド『ナショナリズム入門』(小坂恵理、張イク暋訳、慶應義塾大学出版会、2023年)ナショナリズムを多様な類型に分け、その歴史的展開をグローバルな視点から比較分析した一冊。サイードが批判した西洋中心主義的な視点を乗り越え、ナショナリズムの多面性を理解する上で役立ちます。

コメント