「なぜ、あの画期的なはずの企画は、現場でうまく機能しなかったのだろう?」

「データ上の顧客満足度は高いのに、なぜかサービスから離れていってしまう…」

「多様性を尊重しようと制度を整えても、組織の根本的なカルチャーが変わらないのはなぜだ?」

ビジネスの最前線で、このような「数字やロジックだけでは割り切れない」壁にぶつかった経験はありませんか?

私たちは今、VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)と呼ばれる、予測困難な時代を生きています。市場のニーズはかつてない速さで移り変わり、グローバル化は多様な価値観の衝突と共存を日常にもたらしました。もはや、過去の成功体験や、整然としたデータ分析だけを頼りに未来を切り拓くことは困難です。

こうした時代背景の中、今、世界中のビジネスリーダーやイノベーターたちが、新たな「知のOS」として熱い視線を送っている学問があります。それが「文化(社会)人類学」です。

「人類学」は、遠い世界の学問ではない

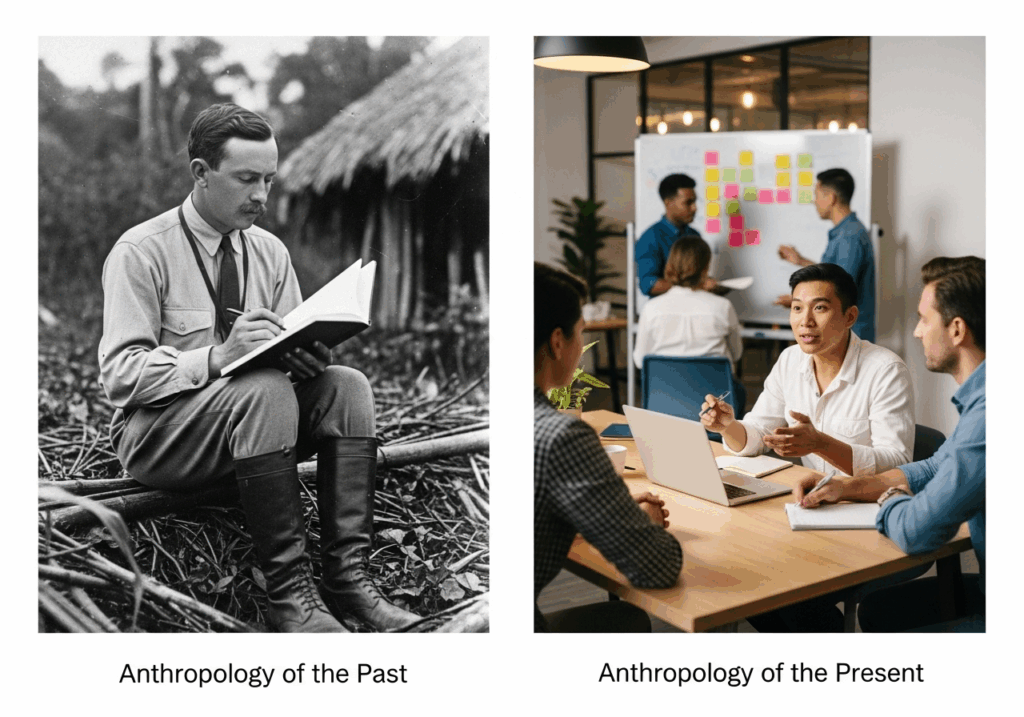

「人類学」と聞くと、多くの人が「ジャングルの奥地で未知の部族と生活を共にする」「古代遺跡を発掘する」といった、少し埃っぽく、冒険的なイメージを抱くかもしれません。確かに、そのイメージは人類学の歴史の一側面を捉えています。しかし、その本質はもっと普遍的で、現代社会を生きる私たちの仕事や日常にこそ、深く、鋭く突き刺さるものなのです。

「他者の視点から世界を徹底的に理解し、それを通して、私たちが『あたりまえ』だと信じて疑わない価値観や社会の仕組みを、根本から問い直す」

それは、あなたの隣にいる同僚、日々向き合っている顧客、そしてあなた自身の行動の背後にある「なぜ?」を解き明かすための、強力な思考の武器なのです。

では、なぜ今、この100年以上の歴史を持つ学問が、ビジネスの世界で再発見されているのでしょうか。その理由を紐解くために、少しだけ人類学の歩みを振り返ってみましょう。

文化人類学の歩み:20世紀の探求と深化

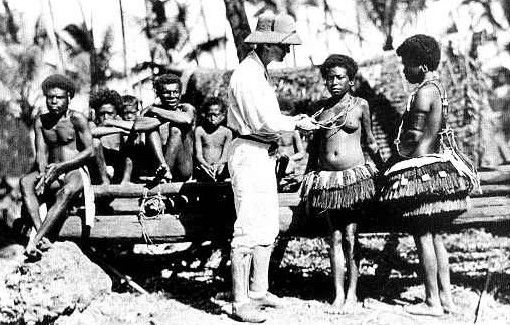

20世紀初頭、文化人類学は大きな転換点を迎えます。それまでは、旅行家や宣教師が持ち帰った断片的な情報をもとに、書斎で異文化を論じる「アームチェア・アーキオロジー(書斎の人類学)」が主流でした。しかし、ブロニスワフ・マリノフスキといった先駆者たちが、「参与観察(participant observation)」という革新的な手法を確立します。

これは、研究者自らが調査地に長期間滞在し、現地の人々と生活を共にし、彼らの言葉を学び、日常の活動に参加することで、その文化を「内側から」理解しようとするアプローチです。この手法は、単なる客観的な観察を超え、人々の行動の背後にある意味の体系や、社会の暗黙のルールを深く捉えることを可能にしました。トロブリアンド諸島で行われたマリノフスキの調査は、経済活動がいかに親族関係や儀礼と分かちがたく結びついているかを示し、「合理的な経済人」という西洋近代の人間観を揺るがしたのです。

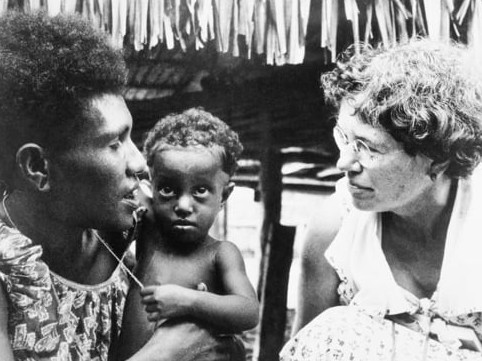

20世紀半ばにかけて、人類学は世界中の多様な社会を記録し、比較研究することで、「文化とは何か」「社会はどう機能するのか」という問いを深めていきました。マーガレット・ミードはサモアの若者の研究を通して、思春期の悩みは生物学的な必然ではなく文化的に作られることを示し、アメリカ社会の常識を相対化しました。クロード・レヴィ=ストロースは、神話や親族構造の中に、人間の思考に普遍的な構造を見出そうとしました。

Coming of Age in Samoa

しかし、20世紀後半になると、人類学は自らが拠って立つ土台そのものを問い直すという、自己批判の時代に突入します。植民地主義の時代背景の中で、西洋の研究者が「未開」の社会を一方的に記述することの権力性や、客観的な記述など本当に可能なのか、という問いが突きつけられたのです(ポストモダンの衝撃)。この内省の時期を経て、人類学は、「自らの立ち位置を常に意識し、多様な声に耳を傾け、決して一つの絶対的な真理を語らない」という、知的誠実さと謙虚さを身につけていきました。

この20世紀の探求が、人類学に「他者の文脈を深く読み解く力」と「自らの常識を疑う力」という、ユニークで強力な分析能力をもたらしたのです。

21世紀の展開:人類学は「故郷」に帰ってきた

そして21世紀。グローバル化が隅々まで行き渡り、「遠い異文化」がもはや存在しなくなった世界で、人類学は新たなフロンティアを見出します。それは、私たち自身の社会です。

かつて異文化の研究で培われた「参与観察」のレンズは、現代の様々な「現場(フィールド)」に向けられるようになりました。シリコンバレーのハイテク企業、ウォール街の金融トレーダー、オンラインゲームのコミュニティ、病院の日常、都市の消費者たち――。これらすべてが、人類学の新たな研究対象となったのです。

この動きは、ビジネスの世界で大きな注目を集めました。インテルやマイクロソフトといった企業は、いち早く社内に人類学者を迎え入れ、ユーザーの「本当の」ニーズを探るために、彼らの手法を活用しました。例えば、エンジニアが思い描く「理想的な使い方」と、ユーザーが実際に行う「現実の混沌とした使い方」のギャップを、人類学者は家庭や職場に密着することで鮮やかに描き出します。この「エスノグラフィー(民族誌)」と呼ばれる手法から得られるインサイトは、時に大規模な市場調査データよりも雄弁に、次なるイノベーションの種を示唆してくれるのです。

近年注目される「デザイン思考」や「UXリサーチ」の根幹に、ユーザーへの深い共感(エンパシー)が据えられているのも、この人類学的なアプローチの影響を色濃く受けています。また、企業の組織開発においても、公式の組織図やルールだけでは見えてこない、社員たちのインフォーマルな関係性や「暗黙の掟」、部署間の見えざる壁といった「組織文化」を解明するために、人類学的な視点が導入されています。

つまり、21世紀の人類学は、「複雑な人間社会のリアルを解き明かす専門家」として、ビジネスや社会課題解決の最前線に不可欠な存在となりつつあるのです。

新連載:『人類学的思考を武器にする:仕事と日常をアップデートする4つのステップ』

このたび、そんな人類学の思考法と技術を、社会人の皆さんが明日から使える実践的なスキルとして身につけるための新連載をスタートします。机上の空論で終わらせない、あなたの血肉となる「知」の獲得を目指します。

本連載は、以下の4つのステップで構成されています。

第1部:思考のOSを入れ替える ―「あたりまえ」を疑う視点の獲得

まず、自分の中の固定観念や無意識の前提に気づくための「視点」を手に入れます。ギアツの「厚い記述」やダグラスの「汚染」論などを通して、物事を多角的に、そして深く捉えるための基礎トレーニングを行います。

第2部:現場の「声なき声」を聴く ― 人と組織を理解する技術

次に、顧客調査や組織開発に応用できる実践的スキルを学びます。データには表れない人々の本音や、組織の暗黙のルールを読み解く「フィールドワーク」の技術を、現代のビジネスシーンに合わせて解説します。研究倫理や定性データの扱い方といった、プロフェッショナルとして必須の作法も身につけます。

第3部:現代社会の「なぜ?」を解き明かす ― 応用人類学への招待

手に入れた視点と技術を使い、多様性、テクノロジー、環境といった現代社会が直面する具体的な課題を読み解きます。組織の儀礼やマルチスピーシーズ人類学といった最新のトピックにも触れながら、複雑な問題の本質を見抜き、未来への洞察を得る力を養います。

第4部:あなたの「知」を社会に届ける ― アカデミック・ライティングの実践

最後に、あなたの考察や発見を、説得力のある言葉で伝え、他者を動かすためのスキルを磨きます。優れたインプットを、企画書やレポートといった価値あるアウトプットに変えるための、プロフェッショナルな文章術です。

この連載を読み終える頃には、あなたは世界を少し違った目で見るようになっているはずです。これまで見過ごしてきた課題の本質に気づき、人々をより深く理解し、仕事や人間関係における新しいアプローチを見つけていることでしょう。

次回から、さっそく「第1部:思考のOSを入れ替える」をスタートします。 あなたも「人類学的思考」という新しい武器を手に入れ、激動の時代を共に生き抜いていきませんか?

コメント