「思考のOS」を鍛える、人類学・民族誌の名著

【第1章】著者紹介:なぜ著者はこの問いを立てたのか?

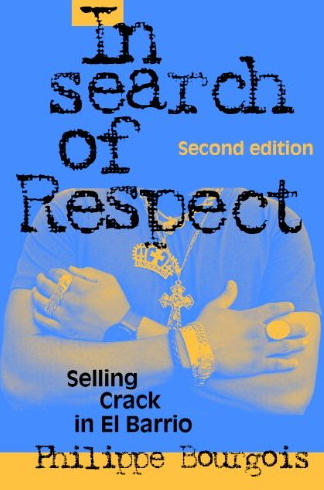

フィリップ・ブルゴワという名を知る人は、文化人類学や社会医学の専門家を除けば多くはないかもしれません。しかし、彼の研究は、現代社会が抱える最も根深い問題、すなわち貧困、人種差別、暴力の連鎖を理解するための、他に類を見ない鋭利なメスを提供してくれます。UCLAの社会医学・人文学センター長を務める彼は、単なる書斎の研究者ではありません。彼のキャリアは、社会の最も周縁化された人々の苦悩に寄り添い、その原因を巨大な社会構造の中に探求する一貫した旅路でした。

ブルゴワの知的探求は、1970年代後半から80年代にかけての中米における革命運動と政治的抑圧の記録から始まりました。彼はバナナプランテーションで働く労働者たちの間でフィールドワークを行い、グローバル経済の力学が個人の生活をいかに搾取し、規定するかを目の当たりにします。そして1985年、彼の視線はアメリカ国内の「インナーシティ」へと転じます。ニューヨークのイースト・ハーレム、通称「エル・バリオ」に移り住み、貧困と人種隔離の実態を内側から記録することを決意したのです。この転身は、一見すると大きな飛躍に見えますが、その根底には一貫した問いがありました。それは、「政治経済というマクロな権力構造が、最も脆弱な人々の日常生活や身体、そして苦しみに、いかにして具体的な影響を及ぼすのか?」という問いです。ブルゴワにとって、中米のプランテーション労働者とニューヨークのクラックディーラーは、同じ「構造的暴力」の異なる現れだったのです。

彼の分析を支えるのは、ピエール・ブルデューやミシェル・フーコーといったフランスの社会思想家たちの理論的遺産です。ブルデューからは、社会階層がいかにして再生産されるかを解明する「文化資本」の概念を、フーコーからは、監獄や病院といった制度を通じて権力が個人を管理・統制するメカニズムを学びました。これらの理論的ツールキットを携え、彼はエル・バリオの路上へと向かいます。

しかし、ブルゴワを真に特徴づけるのは、その徹底した研究手法、すなわち「参与観察エスノグラフィー」へのコミットメントです。彼は、非合法な「地下経済」の実態は統計データでは決して捉えられないと喝破し、自ら家族と共に5年間エル・バリオに居住しました。彼自身の言葉を借りれば、それは「他者の目を通して世界を見るための、ディープな『ハンギング・アウト(ぶらぶらすること)』」の実践です。この手法は単なるデータ収集技術ではありません。それは、主流社会がインナーシティとの間に設けた人種や階級の壁を突き崩し、彼らが無視する「アメリカ国内のアパルトヘイト」と共感をもって対峙するための、倫理的かつ政治的な選択なのです。彼の全キャリアは、大学や公衆衛生機関といった権威ある制度の世界と、路上で生きる人々の生の現実とをつなぐ「橋渡し」であり、人間の苦しみを学術的に厳密な分析へと「翻訳」する作業であると言えるでしょう。

【第2章】学習のポイント:この本から「インストール」できる3つの視点

本書『貧困のエスノグラフィー』は、1980年代のニューヨークにおけるクラック蔓延の記録というだけでなく、現代社会を読み解くための新しい「思考のOS」を私たちに提供してくれます。このOSをインストールすることで、私たちは日常の出来事やビジネスシーンの背後にある、目に見えない力学を読み解く力を得ることができます。ここでは、その中核となる3つの視点を提案します。

視点1:ミクロな現実とマクロな構造を接続する

本書の最大の功績は、プリモやシーザーといった個人の人生の物語が、孤立した悲劇ではなく、巨大で非人格的な力によって形成されていることを鮮やかに描き出した点にあります。彼らの日々の苦闘は、製造業の衰退(脱工業化)という経済構造の変化、プエルトリコ移民の歴史、そして欠陥のある公共政策といったマクロな文脈と分かちがたく結びついています。

この視点をインストールすることで、私たちは例えば、職場で困難を抱える同僚や、ニュースで報じられる社会問題に直面した際に、単に個人の資質や状況だけを見るのではなく、「この個人の選択や限界を形作っている、より大きな歴史的、経済的、政治的な力は何か?」と自問するようになります。これは、問題の根本原因を特定し、より本質的な解決策を考えるための第一歩です。

視点2:「自己責任論」を超え、「構造的暴力」を理解する

私たちは、貧困や不運を個人の努力不足や選択の誤りに帰結させがちです。本書は、その安易な「自己責任論」に鋭く異議を唱え、「構造的暴力」というレンズを提供します。これは、社会システムそのものが、特定の集団に対して組織的に危害を加えうるという考え方です。ブルゴワは、ドラッグの使用や密売は、制度化された人種差別や社会的疎外といった、より深刻な問題の「単なる症状」に過ぎないと主張します。

この視点は、自らが所属する組織や社会のあり方を批判的に見つめ直すことを促します。例えば、「自社の昇進制度や評価基準は、意図せずして特定の属性を持つ人々を不利にしていないか?」「社会の教育システムは、機会の平等を謳いながら、実際には格差を再生産していないか?」といった問いを立てることができます。悪意なきシステムが、いかにして暴力的な結果を生み出しうるかを理解することは、公正な組織や社会を構想する上で不可欠です。

視点3:自己破壊的行動の背後にある「合理性」と「尊厳」の探求を読み解く

本書が提示する最も挑戦的かつ強力な視点がこれです。低賃金の合法的な仕事よりも、危険なドラッグ密売の世界を選ぶといった、一見すると非合理的で自己破壊的な行動。ブルゴワは、それらが実は、尊厳と自律性を奪われた世界で、人間としての「リスペクト(尊敬)」を求めるための、彼らなりの「合理的」な選択であることを明らかにします。

この視点は、マネジメントやリーダーシップ、人事戦略において極めて実践的な示唆を与えてくれます。理解しがたい行動をとる部下や、非生産的に見えるチームの文化に直面したとき、「この行動の背後には、どのような尊厳や自律性への満たされざる欲求があるのか?」「彼・彼女らは、何に、そしてなぜ抵抗しているのか?」と問うことができます。行動の表面的な評価にとどまらず、その背後にある人間的な動機を理解しようと努めること。それは、他者を動かし、組織をより良く変革していくための鍵となるでしょう。

【第3章】3つのキーコンセプト:社会の「見えざる構造」を暴く

本書の分析を駆動させている理論的エンジンが、以下の3つのキーコンセプトです。これらは、私たちの社会を成り立たせている「見えざる構造」を暴き出すための強力な分析ツールとなります。

- 1. 構造的暴力 (Structural Violence)

- 定義: これは、直接的な物理的暴行ではなく、社会の政治経済的な組織形態そのものが、人々に身体的・感情的な苦痛を強いる状況を指します。資源、権力、安全へのアクセスが不平等に配分されることで、特定の集団が病気、怪我、死に対してより脆弱な状態に置かれるのです。

- 本書の例: かつてプエルトリコ移民に安定と尊厳を与えていた製造業の工場が閉鎖され、彼らが低賃金で屈辱的なサービス業か、暴力的な地下経済しか選択できなくなった状況は、構造的暴力の典型例です。また、保険を持たない人々が適切な医療を受けられない医療システムも、同様に構造的な暴力と言えます。

- 示唆: この概念は、貧困や健康格差を個人の不運ではなく、不公正なシステムの必然的な帰結として捉え直すことを可能にします。暴力とは単発の「事件」ではなく、私たちの社会経済システムに埋め込まれた持続的な「プロセス」なのです。

- 2. ストリートカルチャー (Street Culture)

- 定義: 主流社会の価値観に対抗して形成された、「信念、シンボル、相互作用の様式、価値観、イデオロギー」の複雑な体系です。それは、主流社会で否定された「リスペクト(尊敬)」と自律性を獲得するための「演劇的なアイデンティティ」と言えます。

- 本書の例: 主人公のプリモやシーザーが、サービス業の職場で女性の上司から指示されることに我慢できず、結果的に解雇されてしまう場面。主流の職場文化では理解不能なこの行動も、家父長的な尊厳を重んじるストリートカルチャーの文脈では、自己の価値を守るための論理的な抵抗となります。派手な服装や挑戦的な態度も、単なるスタイルではなく、無力な状況下における力の誇示なのです。

- 示唆: ストリートカルチャーは諸刃の剣です。それは抑圧に対する創造的でレジリエントな応答であり、自己肯定感の源泉となります。しかしブルゴワは、それが参加者を暴力と非合法活動のサイクルに閉じ込め、結果的に「個人的な堕落とコミュニティの崩壊をもたらす能動的な主体」にもなると指摘します。この自己破壊的な側面が、彼らを主流社会からさらに排除する口実を与えてしまうのです。

- 3. 文化資本 (Cultural Capital)

- 定義: フランスの社会学者ピエール・ブルデューに由来する概念で、金銭的な資産以外の、特定の社会や集団で価値を持つとされる知識、習慣、言葉遣い、立ち居振る舞いといった非経済的な資産を指します。これらは、社会階層を移動する上で不可欠な「パスポート」の役割を果たします。

- 本書の例: クラック販売組織の有能なマネージャーであるレイが、合法的なビジネスではことごとく失敗するエピソードが象徴的です。彼は、暴力的で複雑なネットワークを管理する卓越した「ストリートの文化資本」は持っていても、読み書き能力や専門職らしい物腰、官僚制への理解といった「主流社会の文化資本」を欠いていたため、合法経済のゲームでは成功できませんでした。また、プリモのプエルトリコ訛りの英語は、上司から「ビジネスに不向き」と見なされ、彼の機会を制限します。

- 示唆: この概念は、ビジネスや専門職の世界に存在する「暗黙のルール」を明らかにします。成功は、単なる努力や技術的能力だけで決まるのではなく、特定の文化規範を体現できるかどうかに大きく左右されます。この見えざる障壁が、異なる文化背景を持つ人々にとって、社会階層を上昇することを著しく困難にしているのです。これは、現代の企業が直面する「カルチャーフィット」の問題にも直結する、極めて重要な視点です。

【第4章】重要語句の解説

本書を深く理解するために、ブルゴワが用いるいくつかの重要な専門用語を解説します。

- エスノグラフィー (Ethnography)文化人類学における主要な質的研究手法。研究者が特定のコミュニティに長期間身を置き、その文化を内部者の視点から深く理解しようとする試みです。本書は、都市部における貧困と社会問題を扱った「都市エスノグラフィー」の記念碑的著作とされています。

- 参与観察 (Participant-Observation)エスノグラフィーの中核をなす調査技法。研究対象となる人々の日常生活に「参与」しながら、その行動や文化を「観察」することです。これにより、アンケートやインタビューといった他の手法では得られない、信頼に基づいた深い情報を得ることが可能になります。

- アンダーグラウンド・エコノミー (Underground Economy)日本語では「地下経済」と訳されます。ドラッグ密売、無許可での自動車修理、帳簿に載らない労働など、公式な合法経済から排除された地域で繁栄する、非合法および半合法的な収入獲得活動のネットワークを指します。

- エル・バリオ (El Barrio)スペイン語で「地区」や「界隈」を意味する言葉。本書の舞台であるニューヨーク市マンハッタン区のイースト・ハーレム(スパニッシュ・ハーレム)を、そこに住むプエルトリコ系住民が親しみを込めて呼ぶときの名称です。

【第5章】本書の評価:なぜ今、この古典を読む価値があるのか

1995年に初版が刊行された本書は、C.ライト・ミルズ賞やマーガレット・ミード賞など数々の権威ある賞を受賞し、都市人類学における古典としての地位を確立しました。しかし、その価値は過去のものではありません。むしろ、グローバル化と格差の拡大が進む現代において、その分析力はますます輝きを増しています。

本書の真価は、1980年代のクラック危機の歴史的記録にあるのではなく、21世紀の不平等を分析するための強力な理論的フレームワークを提供している点にあります。ブルゴワが描き出した、脱工業化、不安定なサービス労働の増加、社会的排除、そして自己破壊的な文化の中での尊厳の探求といった力学は、現代の先進国が共通して直面している課題です。日本の「非正規雇用の増大」や「社会的孤立」といった問題を考える上で、本書の視座は驚くほど有効なレンズとなります。学術的な書評においても、被験者の思考プロセスへの深い洞察力や、政治経済学とエスノグラフィー分析を統合した点が高く評価されています。

さらに、本書は共感と批判的分析を両立させるための、いわば「知の訓練」の書でもあります。ブルゴワは、調査対象者を美化も悪魔化もせず、そのありのままの姿を描き出します。彼は「醜さを浄化することを拒否」しながらも、彼らを「非人間化されてきた人々を人間として描き出す」ことを目指し、その筆致は深い共感に貫かれています。この絶妙なバランス感覚は、読者に対して、一見矛盾する二つの真実を同時に受け入れることを要求します。すなわち、「個人は自らの選択に責任を持つ主体である」ということ、そして同時に「その個人の選択は、本人のコントロールを超えた構造的な力によって深く制約されている」ということです。この複眼的な思考は、あらゆる分野のリーダーやプロフェッショナルにとって不可欠な知性と言えるでしょう。

もちろん、本書にも学術的な批判は存在します。一部の批評家は、ブルゴワの用いる解釈的枠組みが「抽象的すぎて表層的」になることがあると指摘しています。また、彼の分析が都市の貧困問題とプエルトリコの農村文化の遺産との間を明確に区別せずに揺れ動いている点や、ドラッグ密売人という極端なサンプルに焦点を当てることで、合法的な仕事に従事していたエル・バリオの大多数の住民の生き方が見えにくくなっているという批判もあります。これらの批判は、本書が万能の処方箋ではなく、あくまで社会を切り取るための一つの強力なレンズであることを示唆しています。その強みは、コミュニティ全体を網羅する広さではなく、特定の集団に肉薄するその深さにあるのです。

【第6章】必要な関連情報:物語の背景を知る

本書で描かれるエル・バリオの悲劇を理解するためには、それが「社会崩壊のパーフェクト・ストーム」とも言うべき、複数の歴史的要因が重なり合った結果であることを知る必要があります。

プエルトリコ移民の歴史

第二次世界大戦後、プエルトリコの基幹産業であった砂糖産業が衰退するのに伴い、多くの人々が経済的機会を求めてニューヨーク市へと移住しました。彼らはイースト・ハーレムなどに定住し、「エル・バリオ」と呼ばれる活気あるコミュニティを形成しました。しかし、彼らの多くは移住先で深刻な貧困、失業、そして人種差別に直面することになります。

「工場の崩壊」という経済変動

第一世代のプエルトリコ移民の多くは、ニューヨークの製造業の工場で、安定し、尊厳ある仕事を見つけることができました。しかし、1967年から1987年の間に、ニューヨーク市は50万以上の製造業の雇用を失います。ブルゴワが調査した若者たちは、まさにこの「工場の崩壊」後に成人期を迎えた世代でした。彼らの目の前には、低賃金で屈辱的なサービス業か、あるいは非合法な地下経済への道しか残されていなかったのです。

クラック蔓延と「ドラッグ戦争」

1980年代半ば、安価で依存性が高く、極めて儲かるドラッグであるクラック・コカインが、ニューヨークをはじめとするアメリカのインナーシティを席巻しました。これは暴力と犯罪の急増を招き、当時のレーガン政権はこれに対し、治療よりも厳しい刑事罰を重視する「ドラッグ戦争」で応じました。その結果、刑務所の収容者数は爆発的に増加し、その矛先は不釣り合いなほどに、アフリカ系やラテン系の若者たちに向けられたのです。

これら三つの力は、それぞれが独立して作用したわけではありません。合法経済の崩壊が巨大な「空白」を生み出し、クラック・コカインという破壊的な経済エンジンがその空白を埋め、そして「ドラッグ戦争」という懲罰的な政策が、経済変動の犠牲者であったはずの人々を犯罪者として社会から隔離する。この負の連鎖こそが、エル・バリオの危機を抜き差しならないものにしたのです。問題は単なる「ドラッグ問題」ではなく、経済、コミュニティ、そして政策が相互に失敗を増幅させ合った、複合的な危機でした。

【第7章】最新の研究動向との接続

『貧困のエスノグラフィー』が提起した問題意識は、現代の社会科学研究において、どのように受け継がれ、発展しているのでしょうか。

ブルゴワ自身の研究の進化:クラックから監獄、そして精神医療へ

ブルゴワの研究はエル・バリオで終わりませんでした。彼はその後、サンフランシスコの路上で生活するヘロイン常習者たちのコミュニティを調査し、写真家のジェフ・ションバーグとの共著『Righteous Dopefiend』(2009)を発表しました。そして現在、フィラデルフィアとロサンゼルスでのフィールドワークに基づき、「アメリカの都市貧困に対する、監獄と精神医療による管理」をテーマにした書籍『Cornered』を執筆中です。

この研究遍歴は、彼の知的関心の明確な進化を示しています。社会が周縁化された人々を管理・統制する手法の変化を、彼は追いかけているのです。「ドラッグ戦争」が大量投獄時代を招くと、彼の視線は監獄システムへ。そして、貧困層を管理する上で犯罪と精神疾患の境界線が曖昧になるにつれ、彼の研究は精神医療制度の危機へと向かっています。彼の問いは常に「構造的暴力」ですが、その暴力が顕在化する制度的な舞台の変化を、彼は鋭敏に捉え続けているのです。

グローバルな診断ツールとしての「構造的暴力」

ブルゴワが本書で駆使した「構造的暴力」という概念は、今や公衆衛生学や社会科学の分野で、世界中の様々な問題を分析するための普遍的なツールとして用いられています。健康格差の要因分析から、貧困が人の生涯にわたって暴力に与える影響の研究まで、社会構造がいかにして不平等なリスクを生み出すかを解明するために、この概念は不可欠なものとなっています。

この視点は、現代日本社会を分析する上でも極めて高い有効性を持ちます。日本にはクラック蔓延のような問題はありませんが、日本社会特有の「構造的暴力」が存在します。

- 非正規雇用の拡大: 日本における非正規雇用の増大は、経済的な不安定さだけでなく、かつての日本的雇用が提供していた企業共同体への帰属意識や社会的安定を奪い、多くの人々を孤立させています。このシステムの変化は、人々の心身の健康を蝕む一種の構造的暴力として分析できます。

- 社会的排除: 阿部彩氏や岩田正美氏といった日本の研究者が論じる「社会的排除」という概念は、ブルゴワの分析と深く共鳴します。セーフティネットや安定した未来から「排除」された日本の非正規労働者の経験は、合法的な雇用市場から「排除」されたエル・バリオの若者たちの経験と、その根底にある構造的な論理を共有しているのです。

『貧困のエスノグラフィー』の核心にあるのは、人間が「尊厳」を求める普遍的な欲求です。安定した仕事や社会的な承認といった、正統な尊厳獲得への道が構造的な力によって閉ざされたとき、人々はたとえそれが自己破壊的であっても、別の道を探し求めます。これは、文化を超えた普遍的な物語です。硬直した企業文化を嫌い、不安定でも自由な生き方を選ぶ日本の若者や、過剰な社会的圧力から自室に引きこもる人々。彼らの行動もまた、このレンズを通して見れば、単なる「社会不適合」ではなく、尊厳と自己の価値を求める苦闘の一形態として理解できるかもしれません。ブルゴワの著作は、経済的・社会的な変動がもたらす人間的な帰結を理解するための、国境を越えた強力な思考ツールなのです。

【第8章】参考文献リスト:さらなる探求のために

さらに探求を深めたい読者のために、関連する文献をリストアップします。

フィリップ・ブルゴワの著作

- Bourgois, P. (2003). In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio (2nd ed.). Cambridge University Press.

- Bourgois, P., & Schonberg, J. (2009). Righteous Dopefiend. University of California Press.

- Bourgois, P., Hart, L., Karandinos, G., & Montero, F. (Forthcoming). Cornered. Princeton University Press.

- Bourgois, P. (2004). The Power of Violence in War and Peace. In N. Scheper-Hughes & P. Bourgois (Eds.), Violence in War and Peace: An Anthology. Blackwell Publishing.

歴史的・社会的背景に関する文献

- Kasarda, J. D. (1992). The Severely Distressed in Economically Transforming Cities. In A. V. Harrell & G. E. Peterson (Eds.), Drugs, Crime, and Social Isolation: Barriers to Urban Opportunity. Urban Institute Press.

- Wilson, W. J. (1987). The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy. University of Chicago Press.

日本の貧困・社会的排除に関する推薦図書

- 阿部彩 (2008).『子どもの貧困:日本の不公平を考える』岩波新書.

- 阿部彩 (2011).『弱者の居場所がない社会:貧困・格差と社会的包摂』講談社現代新書.

- 岩田正美 (2007).『現代の貧困:格差社会の果てのワーキングプア』筑摩書房.

- 岩田正美 (2008).『社会的排除:参加の欠如・不確かな帰属』有斐閣.

コメント