学習ガイド|リベラルアーツへの招待

序論:なぜ、あの人には話が通じないのか?—文化のメガネを理解する旅へ

「なぜ、何度説明しても、あの人には話が通じないのだろう?」

「良かれと思ってやったことが、裏目に出てしまった…」

職場で、家庭で、私たちは日々、こうしたコミュニケーションの壁に直面します。その壁の正体は、個人の能力や性格の問題ではなく、私たち一人ひとりが無意識にかけている文化のメガネ、すなわち、その人にとっての「あたりまえ」を形づくる価値観や思考の枠組みにあるのかもしれません。

文化人類学は、この文化のメガネの存在を明らかにし、それを取り扱うための強力な知見を提供してくれる学問です。この学問は、異文化という「他者」を深く知ることを通じて、私たち自身の「あたりまえ」が決して絶対的なものではないと教えてくれます。それは、多様な価値観が交錯する現代社会を生き抜き、他者と真に協働するための実践的な「武器」となる思考法なのです。

本稿は、文化人類学の壮大な知の体系を、単なる教養としてではなく、あなたの仕事と日常を具体的に「アップデート」するための羅針盤として提示します。そして、その知を体得するための、最も確実な最初のステップをご案内します。

第1部:知の系譜—「あたりまえ」を疑う視点の獲得

この部では、文化人類学がどのようにして文化のメガネの存在を暴き、それを分析する視点を磨き上げてきたのか、その歴史と理論を解説します。これらの理論は、複雑に見える人間関係の背後にある「構造」を読み解くための知的ツールキットです。

1.1 文化人類学と社会人類学:異なるメガネ、同じ目的

文化人類学と社会人類学は、歴史的に「文化」と「社会構造」のどちらに注目するかの違いがありましたが、現代では統合され、人間社会を多角的に理解するための学問となっています。

重要なのは、社会学がアンケートなどを用いて社会全体の大きな傾向を探るのに対し、文化人類学は特定の集団の内側に入り込み、「現場の論理」を深く理解しようとする点にあります。このアプローチこそが、データだけでは見えない人々の本音や、組織の「見えないルール」を明らかにする鍵となります。

【表1】文化人類学・社会人類学・社会学の比較

| 項目 | 文化人類学 | 社会人類学 | 社会学 |

| 主な発展国 | アメリカ | イギリス | フランス、ドイツなど |

| 分析の中心概念 | 文化(価値観、シンボル、生活様式) | 社会構造(親族、政治、経済制度) | 社会構造、社会階層、社会変動 |

| 研究対象の典型 | 特定の小規模なコミュニティ | 特定の社会制度や組織 | 大規模な社会、人口集団 |

| 問いの立て方 | 広い問い(例:この文化では何が重要か?) | 構造に関する問い(例:この社会はどう機能しているか?) | 狭い問い(例:所得と学歴の相関は?) |

| 主要な研究手法 | 参与観察、フィールドワーク | フィールドワーク、比較社会分析 | 量的調査(統計)、質問紙調査 |

| 研究者と対象の関係 | 内側からの理解を目指し、研究者の主観性も分析対象とする | 機能的関係の客観的分析を目指す | 客観性を重視し、研究者の影響を排除しようとする |

1.2 主要な理論的潮流:思考をアップデートするOS

人類学の理論の変遷は、単なる学説史ではありません。それは、凝り固まった自らの視点を乗り越え、他者をより深く理解しようと格闘してきた知の軌跡です。

- 機能主義:その行動の「機能」は何か?一見、非合理に見える慣習や行動も、実は集団の結束を高めたり、人々の不安を解消したりといった何らかの「機能」を果たしていると考えます。あなたの職場の「謎ルール」も、機能主義の視点で見れば、その存在理由が見えてくるかもしれません。

- 構造主義:隠された「構造」を暴く多様な文化の奥底には、人類に共通する思考の枠組み、すなわち「構造」(例:聖/俗、内/外といった二項対立)が存在すると考えます。レヴィ=ストロースの『野生の思考』は、西洋的な論理だけが優れているわけではないことを示し、私たちの思考のOSをアップデートするきっかけを与えてくれます。

- 解釈学的人類学とポストモダン:「語る側」の特権を問う「他者を客観的に記述することなど可能なのか?」という自己批判から生まれた潮流です。研究者が書くものは一種の「テクスト(解釈)」であり、絶対的な真実ではない、とします。この視点は、私たちが他者について語る際に、自らの立ち位置を自覚することの重要性を教えてくれます。

これらの理論は、複雑な人間社会を読み解くためのOSです。このOSをインストールすることで、あなたは他者の行動の背後にある論理を理解し、より効果的なコミュニケーションを築くための土台を得ることができるのです。

第2部:フィールドワーク—他者の世界を「体験」する技術

理論というOSを手に入れたら、次はそのOSを動かすためのアプリケーション、すなわち具体的な調査手法が必要です。文化人類学の核心的手法であるフィールドワークは、まさにそのための最強のアプリケーションです。

2.1 参与観察とエスノグラフィー:内側から理解する作法

フィールドワークとは、研究対象となる集団の中に身を置き、生活を共にしながらデータを集める調査手法です。その目的は、人々の日常を「内側から」深く理解することにあります。

- 「参与観察」の技術フィールドワークの鍵は「参与観察」です。これは、集団の活動に参加しながら、同時に冷静な観察の視点を保つという、二重の役割を担う行為です。この「内部者」と「外部者」の緊張感を保つことで、アンケートでは決して見えてこない本音や、暗黙のルールを体得することができます。これは、顧客の潜在ニーズを探るマーケティングや、チーム内の力学を理解するマネジメントに直接応用可能です。

- エスノグラフィー:「厚い記述」で本質を描き出すフィールドワークの成果は、エスノグラフィー(民族誌)としてまとめられます。その特徴は「厚い記述」にあります。例えば、ある人の「まばたき」が、単なる生理現象なのか、仲間へのウインクという合図なのかを、文脈を詳細に記述することで解き明かす。このように、行動の背後にある文化的な意味を深く読み解き、記述する技術こそが、エスノグラフィーの本質なのです。

2.2 調査のプロセス:日常を「探求の場」に変える

フィールドワークは、特別な場所に行かなくても実践できます。あなた自身の日常こそが、最も豊かな探求のフィールドなのです。

- 問いを立てるすべては「なぜ?」という問いから始まります。「なぜ、あの会議では誰も反対意見を言わないのか?」「なぜ、この商品はこのように使われているのか?」

- フィールドノーツを記録する観察した事実と、それに対する自分の解釈や感情を区別しながら記録します。これが、あなたの思考を整理し、新たな発見を促すためのデータベースとなります。

- インタビューで深掘りするあらかじめ質問を用意しつつも、会話の流れに応じて柔軟に問いかける「半構造化インタビュー」を用いて、相手の語りを引き出します。「はい/いいえ」で終わらない質問を投げかけ、相手の世界観を丁寧に探っていくのです。

2.3 研究倫理:他者と誠実に向き合うために

フィールドワークは、常に他者への敬意と倫理的な配慮を伴います。調査目的を説明し同意を得ることや、プライバシーの保護は絶対です。この倫理観は、他者と信頼関係を築く上での基本姿勢であり、ビジネスや日常生活におけるあらゆるコミュニケーションの土台となります。

フィールドワークの技術は、単なる調査手法ではありません。それは、「他者の視点に立つ」という行為を、具体的なステップに落とし込んだものです。これこそが、「話が通じない」壁を乗り越えるための、最も実践的なスキルセットなのです。

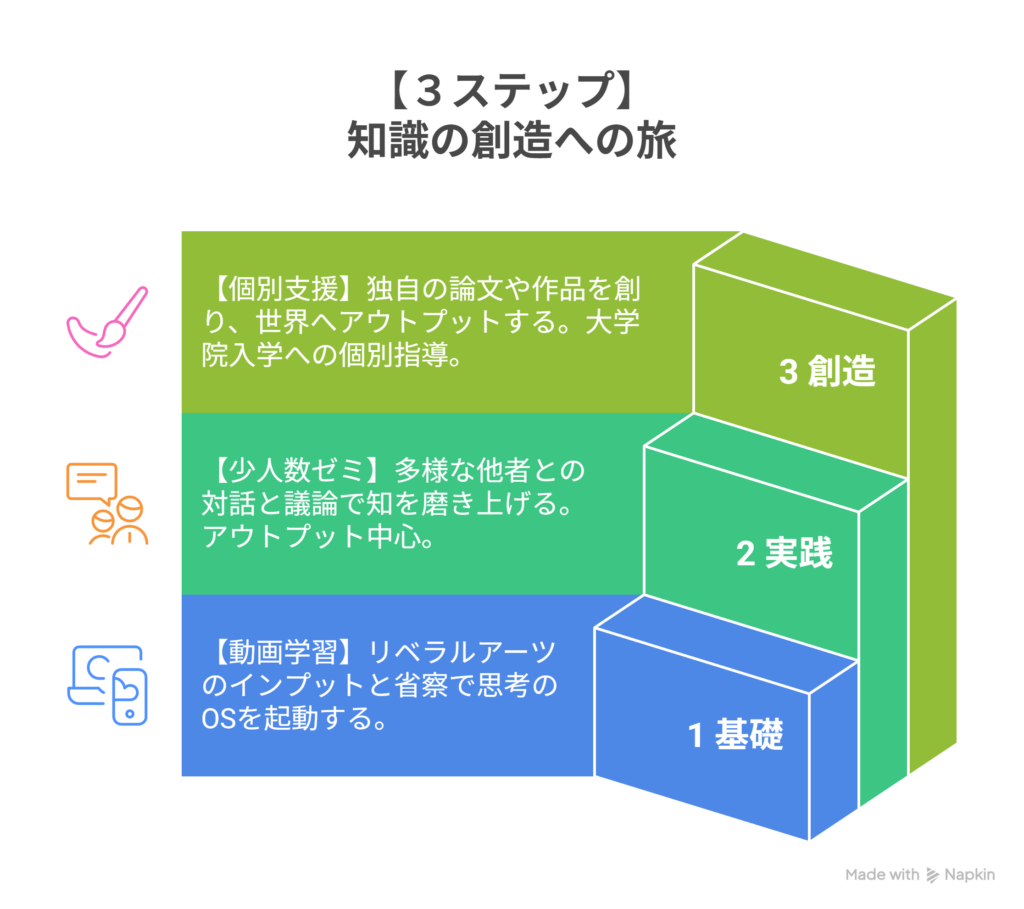

第3部:知を「武器」に変えるための学習ロードマップ

ここまでの内容で、文化人類学が提供する視点(OS)と技術(アプリケーション)の可能性を感じていただけたでしょうか。この部では、その知をあなたの日常で使える「武器」に変えるための、具体的な学習ステップをご提案します。

3.1 基礎を固める—思考の幹となる必読文献

まずは、人類学の巨人たちが築き上げてきた思考の軌跡を辿り、あなたの知的基盤を固めましょう。これらの文献は、あなたの文化のメガネを自覚させ、思考をアップデートするための燃料となります。

【表2】文化人類学・社会人類学 必読基本文献リスト

| カテゴリー | 書籍名(著者) | 概要と学習のポイント |

| 入門書 | 『はじめての人類学』 (奥野克巳) | 現代的なトピックを交えながら、文化人類学の基本的な考え方や魅力を平易に解説する。学問への興味を喚起する最初の一冊として最適。 |

| 『よくわかる文化人類学』 (綾部恒雄・桑山敬己 編) | 理論史、主要概念、現代的テーマを網羅した定番の教科書。学問の全体像を体系的に把握するために必読。 | |

| 『文化人類学の思考法』 (松村圭一郎・中川理・石井美保 編) | 単なる知識の紹介に留まらず、人類学者がどのように物事を考え、世界を分析するのかという「思考のプロセス」に焦点を当てる。 | |

| 古典理論書 | 『贈与論』 (マルセル・モース) | 「贈与・返礼・再贈与」という交換のサイクルが、社会関係を構築する普遍的な原理であることを論じた社会科学の古典。経済人類学の基礎を築いた。 |

| 『菊と刀』 (ルース・ベネディクト) | 第二次世界大戦中に書かれた日本文化論。「恥の文化」と「罪の文化」という対比など、文化相対主義的な視点から日本社会の行動様式を分析した名著。 | |

| 『野生の思考』 (クロード・レヴィ=ストロース) | 「未開」社会の思考が、具体的なものを用いた論理(ブリコラージュ)であり、西洋の科学的思考と等価であることを論証。構造主義人類学の金字塔。 | |

| 『文化の解釈学』 (クリフォード・ギアツ) | 文化を人々が自らの経験を解釈するために用いる「意味の体系」と捉え、その解釈(厚い記述)こそが人類学の課題であると論じた解釈学的人類学の代表作。 | |

| 民族誌 | 『西太平洋の遠洋航海者』 (ブロニスワフ・マリノフスキー) | トロブリアンド諸島民の儀礼的交換「クラ」を詳細に記述。長期的な参与観察に基づく近代的な民族誌のスタイルを確立した記念碑的著作。 |

| 『ヌアー族』 (E.E. エヴァンズ=プリチャード) | スーダンの無国家社会ヌアー族の政治システムを、リネージ(出自集団)の構造と機能から鮮やかに分析した、社会人類学の古典的民族誌。 | |

| 『ストリート・コーナー・ソサエティ』 (W.F. ホワイト) | 1930年代アメリカのイタリア系移民街の若者グループを参与観察し、インフォーマルな社会構造とリーダーシップを活写した都市エスノグラフィーの古典。 |

3.2 実践への第一歩—「小さなフィールドワーク」を始める

理論書を読むだけでは、知識は「武器」になりません。その知識を使いこなし、現実の問題を解決するための実践的な訓練が必要です。遠い異郷に行かなくとも、フィールドワークの視点と手法は、あなたの日常を新たな光で照らし出します。

あなたの職場、家庭、趣味の集まりこそが、人類学的な探求を行う最高の「フィールド」です。

しかし、独学でこの実践に進むのは簡単ではありません。「何から観察すればいいのか?」「自分の解釈は正しいのだろうか?」「どうすれば、あたりまえを疑う視点が身につくのか?」

そんなあなたのための最初の一歩が、リベラーツの講座です。本稿で紹介した人類学の壮大な知見を、あなたが明日から使える具体的なステップに凝縮してお伝えします。

第4部:現代社会を読み解く人類学の視座

人類学的な思考法を身につけることで、現代社会の様々な課題をより深く、本質的に理解する力が手に入ります。ここで紹介するのは、あなたが講座で学ぶ思考法を応用することで開ける、新たな世界のほんの一例です。

4.1 現代的テーマの探求:あなたの仕事はどこで活かせるか

- 医療人類学: なぜ患者は医師の指示通りに薬を飲まないのか?それは、医師が提示する客観的な「疾病(disease)」と、患者が日々体験する主観的な「病い(illness)」との間にギャップがあるからです。この視点は、相手の立場を真に理解する力が求められる、あらゆる対人業務に応用できます。

- 都市人類学: なぜ公園のベンチは特定の人々に占拠されるのか?都市計画家が設計した「公式の機能」と、住民が実践する「非公式な意味づけ」のズレを読み解く視点は、ユーザーの予期せぬ製品利用法を発見するヒントになります。

- ビジネスへの応用(ビジネスエスノグラフィー): アンケートでは「不満はない」と答える顧客が、なぜ自社製品から離れていくのか?彼らの生活に没入し、言葉にならないニーズを観察から掘り起こす。講座で学ぶ「他者の視点に立つ」技術は、まさにビジネスの最前線で求められているスキルなのです。

4.2 日本社会へのまなざし:「複数性」の時代を生きるために

人類学の視点は、我々が生きる日本社会を相対化するためにも有効です。現代は、一人の人間が複数のアイデンティティ(例:会社員であり、母親であり、特定の趣味の専門家でもある)を併せ持つ「複数性(multiplicity)」の時代です。

固定観念で相手を判断するのではなく、その人が置かれた文脈の中で、流動的に変化するアイデンティティを捉える。文化人類学が培ってきたこのしなやかな思考法は、多様性がますます重要になるこれからの社会を生き抜くための、必須の教養と言えるでしょう。

結論:あなたの「あたりまえ」を揺さぶる旅へ

本稿では、文化人類学が、現代社会を生きる私たちにとって、いかに強力な「武器」となり得るかを示してきました。

それは、自らが無意識にかけている文化のメガネの存在に気づき、他者の視点に立って世界を再解釈し、コミュニケーションの壁の背後にある本当の原因を突き止めるための、知的態度であり、実践的な技術です。

この知的探求の旅は、他者を知ることを通じて、最終的にはあなた自身を発見し、変革していくプロセスに他なりません。

知識を得るだけでは終わりません。その知識を使って、あなたの日常を、仕事の風景を、そしてあなた自身を「アップデート」する。そんな知的な冒険に、私たちと一緒に出かけませんか?

さあ、学びの第一歩を踏み出しましょう

リベラーツでは、あなたの知的好奇心と目的に合わせた多彩な講座を用意しています。

まずは、人類学的思考の面白さと実践的な価値を体感できる、無料の体験講座から始めてみませんか?

【最初の一歩におすすめ】

- 無料体験講座『人類学的思考を武器にする-0: 仕事と日常をアップデートする4つのステップ』本稿でご紹介した「他者の視点に立つ」技術を、明日から使える具体的な4つのステップに凝縮してお伝えします。コミュニケーションに悩むすべての方に、最初にご覧いただきたい講座です。

ご自身の興味や課題に合わせて、他の講座もぜひご覧ください。あなたの知的な冒険を、リベラーツが全力でサポートします。

→ リベラーツの講座一覧を見て、あなたの学びの旅を始める

コメント