「思考のOS」を鍛える、人類学・民族誌の名著

フランツ・ボアズ『未開人の心』:現代的課題を解き明かすための思考ツール

序章:『未開人の心』を現代の「思考のオペレーティング・システム」として再起動する

1911年に出版されたフランツ・ボアズの『未開人の心』は、単なる人類学の古典ではない 。本書は、20世紀初頭の西洋社会が「科学的常識」として受け入れていた人種的優劣や西洋文明の絶対性といった観念に対し、厳密なデータをもって根底から挑戦した「革命の書」である 。ボアズの功績は、ダーウィン、フロイト、アインシュタインがそれぞれの分野で引き起こした革命にも比肩する、「近代の知的支柱」の一つとして位置づけられる 。

本書の核心は、当時の「常識」に対する徹底的な懐疑と、それを解体するための実証的な思考法にある。100年以上が経過した現代、我々(30代〜50代の知的好奇心旺盛な社会人)は、当時とは異なる「常識」に縛られている。それは例えば、「データは常に中立である」「成功には単一の道筋(ベストプラクティス)が存在する」「自社の常識は社会の常識である」といった、無自覚な思い込みである。

ボアズが提示した思考法は、現代社会の複雑性を解き明かすための強力な「思考のオペレーティング・システム(OS)」を提供する。彼が開発した「文化相対主義」や「歴史的特定主義」といった概念は、現代のビジネスパーソンが直面する具体的な課題——多様なチームのマネジメント、グローバルな倫理的ジレンマ、AIがもたらすアルゴリズム・バイアス——を分析し、乗り越えるための「思考ツール」として再起動されるべきものである。

本レポートの目的は、『未開人の心』の核心概念を学術的根拠に基づき解読し、それがいかにして現代のビジネス、テクノロジー、キャリア、社会正義の現場で実践的な「ツール」として機能するかを解明することにある。本レポートは以下の4部構成で、ボアズの思考の射程を詳述する。

- 著者の解剖:なぜボアズは「常識」を疑えたのか。

- 核心的理解:彼は何を、いかにして解体したのか。

- 今日的意義:ボアズのツールは、現代の何に使えるのか。

- 限界と未来:我々はこのツールをどう使いこなすべきか。

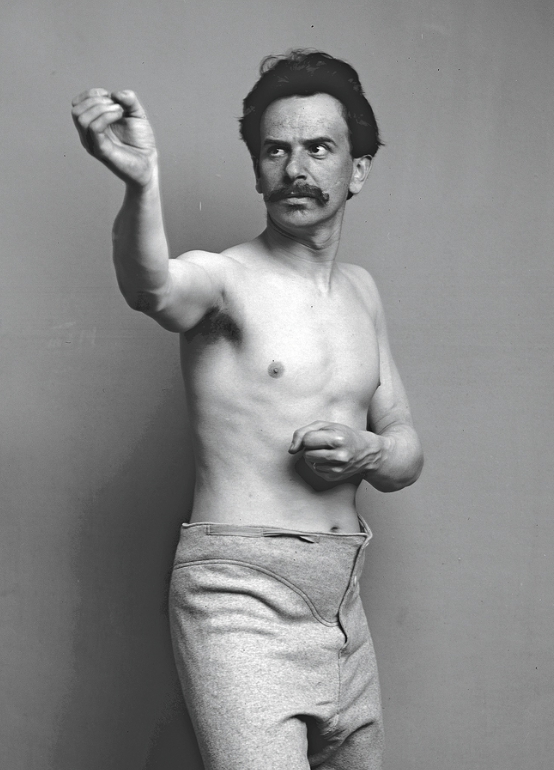

1. 著者(フランツ・ボアズ)の解剖:なぜ「常識」を疑えたのか?

ボアズが「アメリカ人類学の父」と呼ばれるに至った背景には、彼特有の知的経歴と、彼が生きた時代への強い問題意識が存在する。

1.1. 異端の知性:物理学者から人類学者へ

ボアズの思考の厳密性は、彼が人類学者である以前に、物理学者であったことに由来する。

- 厳密な実証主義の獲得:ボアズはドイツの諸大学で学び、1881年、物理学の博士号を取得している 。彼はまた、数学、地理学、哲学といった広範な分野を修めていた 。彼が人類学の世界に持ち込んだ最大の武器は、当時の思弁的(=結論ありき)な社会進化論とは対極にある、「データが理論に優先する」という厳格な実証主義の精神であった 。

- メンターからの継承と克服:ベルリン時代、ボアズは病理学者ルドルフ・フィルヒョウや、「民族心理学」のアドルフ・バスティアンといった当代一流の学者に師事した 。特にフィルヒョウは、政治的リベラル派であり、壮大な理論よりも実証(例えば、頭蓋測定)を重んじる科学者であった 。ボアズは彼らから「データ重視」の姿勢を学んだが、それは後に、彼ら自身の世代が信奉した「人種の固定性」というドグマを内部から打ち破る力となった。

- 転機(フィールドワーク):ボアズのキャリアを決定づけたのは、1883年から84年にかけて行われたバフィン島への地理調査(イヌイット研究)である 。彼は当初、地理学者として、過酷な物理的環境がそこに住む人々の文化を「決定する」という「環境決定論」 を証明するために現地へ赴いた。しかし、彼がそこで目にしたのは、極端に貧しい物質的環境の中で、驚くほど複雑で豊かな精神文化(神話、社会構造)を営むイヌイットの姿であった。この経験から、ボアズは「環境は文化を決定(determine)するのではなく、制限(limit)するに過ぎない」という、彼の生涯にわたる重要な洞察を得る 。理論(環境決定論)とデータ(イヌイットの文化)が矛盾した時、彼はデータを棄却するのではなく、理論を棄却した。この科学者としての誠実さが、彼を「人類学者」へと転向させたのである。

1.2. 執筆の動機:社会進化論と優生学(「科学的」差別)への挑戦

『未開人の心』は、単なる学術的好奇心から書かれたものではない。それは、当時の社会に蔓延していた「科学の顔をした偏見」に対する、道徳的かつ政治的な闘争であった。

- 当時の「通説」:19世紀末から20世紀初頭にかけて、ハーバート・スペンサーらに代表される社会ダーウィニズム(社会進化論) や優生学 が、欧米の知的エリート層や政策決定者の間で「科学的常識」として受け入れられていた。これらの思想は、「文明」は「野蛮」から「未開」を経て「西洋文明」へと至る単一の階梯(はしご)を登るものであり 、その進歩の度合いは生物学的な「人種」の優劣によってあらかじめ決定されている、という考え方(人種決定論)に基づいていた 。

- ボアズの反論:『未開人の心』の執筆動機は、この「人種=知性=文化」という固定的な結びつきを、「科学的」に解体することにあった 。彼は、人種的優越性、特に白人至上主義の主張には「証拠はほとんどない」と、データ(特に形質人類学的測定)を駆使して反論した。

- 活動家としての側面:ボアズのこの強い動機は、彼の出自と無関係ではない。彼はドイツ系ユダヤ人であり、ヨーロッパと渡米後の両方で反ユダヤ主義を経験していた 。コロンビア大学の教授として、彼は人種差別(特にアフリカ系アメリカ人への偏見)、反移民政策、そして台頭するナチズムに対して、公然と反対の声を上げる「学者=活動家(scholar-activist)」であった 。彼がナチス・ドイツにおいて「焚書」の対象とされたことは、彼の思想が持つ政治的な力を示している。ボアズにとって、「悪しき科学(Pseudo-science)」 が人種差別的な移民法や黒人隔離政策といった不正義な国家政策を正当化する実害を看過できなかった。彼にとって『未開人の心』は、この「科学的」差別の根拠そのものを、より厳密な科学によって破壊する武器であった。

1.3. 知的プロジェクトの全貌:「人種、言語、文化」のデカップリング

ボアズの知的プロジェクトは、『未開人の心』(1911) を核とし、『プリミティブ・アート』(1927) を経て、その集大成である『人種・言語・文化』(1940) へと至るまで、驚くほど一貫している。

その核心的主張は、「デカップリング(Decoupling:切り離し)」である。

『未開人の心』(1911) において、ボアズは「生物学的な人種」「言語」「(物質的・象徴的)文化」という三者を、それぞれ自律した(autonomous)変数であり、互いに還元(reduce)できないと論証した 。

ボアズ以前の「常識」(社会進化論)は、カップリングの思考であった。「白い肌(人種)」「論理的な言語(言語)」「高度な産業技術(文化)」は、一つのパッケージとして「進化」の最上位にあると信じられていた。

ボアズは、このパッケージを実証的に解体した。彼は、同じ「人種」的特徴を持つ集団が異なる「言語」を話す例や、同じ「言語」を話す集団が全く異なる「文化」を持つ例を丹念に示し、この3つの要素が連動しないことを証明した 。

1940年の集大成的な著作『Race, Language, and Culture』の目次 は、この3つが独立した研究対象であることを明確に示している。そして、その著作に1911年の『未開人の心』の章が再録されていることは、本書がボアズの壮大な知的プロジェクトの原点であり、核心であったことを示している。

この「デカップリング」こそが、本書が提供する最強の「思考ツール」である。現代の我々は、無意識のうちに「A大学出身(学歴)だから、B(企画力)があるはずだ」「Z世代(属性)だから、Y(忍耐力)がないはずだ」といった「カップリング」の思考に陥っている。ボアズの思考法は、我々が無意識に「AだからB」と連動させている「属性」と「能力」の鎖を断ち切るための、知的ナイフとして機能するのである。

2. 『未開人の心』の核心的理解:常識を解体する3つのメス

『未開人の心』は、当時の「常識」を解体するために、ボアズが開発した複数の強力な思考ツール(概念)を提示している。

2.1. 本書の中心的な問い:「未開人」の心は「文明人」と根本的に異なるのか?

本書が対峙する中心的な問いは、タイトルそのものが示している。当時の通説であった社会進化論は、「未開人」の思考様式は「文明人」のそれとは「質的に異なる(qualitative difference)」 と仮定していた。「未開人」は論理的思考ができず、衝動的・非合理的・前論理的であると考えられていた 。

これに対し、ボアズは厳密な実証研究に基づき、明確に「否」を突きつける。

彼が導き出した結論は、両者の間に見られる差異は、知性の「ハードウェア(論理的思考能力)」にあるのではなく、参照される「ソフトウェア(文化的素材、伝統)」にある、という画期的なものだった 。

ボアズは、この点を説明するために巧みな論法を用いる。「未開人」が病気という新しい知覚に対し、自らが継承した「呪術」や「神話」といった伝統と関連付けて「論理的」に解釈するのと同様に、「文明人」もまた「科学」という別の伝統と関連付けて「論理的」に解釈するに過ぎない。

ボアズはさらに踏み込み、多くの「文明人」は科学理論そのものを理解しているわけではなく、それを一種の「フォークロア(伝承)」として権威主義的に受け入れているだけであると指摘する。この点において、両者の思考プロセスに本質的な差はない 。

このボアズの指摘は、現代の「エコーチェンバー」や「フィルターバブル」現象、あるいは組織内の「サイロ化」を驚くほど正確に予見している。対立する部門(例:営業部と開発部)は、互いを「非論理的だ」と非難しがちである。しかしボアズの視点に立てば、両者の「論理」能力は同じであり、問題は、彼らが参照している「フォークロア(=過去の成功体験、業界神話、部署内の常識)」33 という「ソフトウェア」が異なる点にある、と分析できる。

2.2. 主要概念の解読(ツール1):文化相対主義 (Cultural Relativism)

ボアズの思想を代表するのが「文化相対主義」である。

- 定義:ある文化の信念や実践を、自らの文化の基準(例:効率性、合理性)で一方的に判断(Judge)するのではなく、その文化固有の文脈(context)の中で理解・評価しようとする態度・方法論である 。

- 目的:これは道徳的に「何でも許容する」という安易な主義ではない。第一義的には、人類学者(あるいは我々)が、自らが持つ「エスノセントリズム(自文化中心主義)」 や偏見 を自覚し、それを補正するための方法論的(methodological)なツールである 。

- ボアズの貢献:ボアズはこの概念を体系化し 38、人類学という学問の専門的スタンダードとして確立させた 38。

「文化相対主義」は、他者を理解するためのツールである以上に、「自己を客観視するためのデバッギング・ツール」である。我々は、自らの判断基準(例:時間厳守、成果主義)を「絶対的」で「自然」なものだと信じがちである。ボアズの文化相対主義 は、「あなたのその”常識”、それは”普遍的真理”ではなく、あなたの”文化(例:現代資本主義、あるいは自社文化)”に固有の”偏見(Bias)”ではないですか?」と問いかける。このツールを使うことで、我々は初めて自らの「色眼鏡」(=バイアス)の存在に気づき、それを一旦外して物事を見る(=デバッグする)ことが可能になる。

2.3. 主要概念の解読(ツール2):歴史的特定主義 (Historical Particularism)

「文化相対主義」が空間的な(共時的な)ツールであるとすれば、「歴史的特定主義」は時間的な(通時的な)ツールである。

- 定義:すべての文化が「野蛮→未開→文明」という単一の梯子(社会進化論)を登る 、という考え方を真っ向から否定する。

- ボアズの主張:各文化は、それぞれ*独自の(particular)*歴史的経緯(他の文化からの伝播、環境への適応、あるいは単なる偶然など )を辿った結果として、現在の(優劣のない)姿をしている 。

- 方法論:ボアズは、不十分なデータで「壮大な物語(grand narratives)」や「普遍法則」を構築することを厳しく戒めた。彼は、まず個々の文化の固有の歴史を実証的に記述すること(=エスノグラフィ、民族誌)を最優先した 13。

「歴史的特定主義」は、現代のビジネスシーンで多用される**「ベストプラクティス」**という概念への根本的なアンチテーゼとして機能する。

ビジネス書やコンサルティングは、「成功企業A社は、Bという制度(例:OKR、1on1ミーティング)を導入して成功した。だから御社もBを導入すべきだ」という論法(=社会進化論的)を多用する。しかし、ボアズの「歴史的特定主義」 は、この論法に「待った」をかける。A社がB制度で成功したのは、A社固有の「歴史的経緯」(創業者の理念、過去の失敗の教訓、市場環境、従業員の構成など) があったからかもしれない。

その「歴史(文脈)」を無視してB制度だけを「ベストプラクティス」としてコピーしても、歴史的背景が異なる御社では機能しない可能性が高い。このツールは、リーダーや経営者に対し、「人類学者たれ」と要求する。他社の「ベストプラクティス」を探す前に、まず自社の「歴史的特定性」——なぜこのルールが生まれたのか、なぜあの部署はああいう行動をとるのか——を深く*記述(エスノグラフィ)*し、理解することが先決である、と示唆している。

2.4. 主要概念の解読(ツール3):“Cultures”(複数形の文化)という発明

ボアズが引き起こした最もラディカルな革命の一つは、”Culture”(単数形)という言葉を “Cultures”(複数形)に変えたことにあるかもしれない。

- ボアズ以前:“Culture”(単数形)は、西洋の知識人が到達すべき「教養」や「文明」の一つの頂点を意味する、序列的な概念であった 。

- ボアズの革命:ボアズとその弟子たち(1910年頃)は、学術的な言説において、初めて”cultures”(複数形)という言葉を意図的に使用し始めた 。

- 意味の変化:”S”を一文字加える。たったそれだけで、「文化」は、優劣のある単一の梯子(Culture)から、優劣のない多様な星座(Cultures)へと、その意味が根本的に変わった 。

このパラダイムシフトは、単なる言葉遊びではない。”Culture”(単数)の世界観では、「未開人」は「文化が欠如している」あるいは「低い」と見なされる。一方、”Cultures”(複数)の世界観では、「未開人」は「我々とは異なる文化を持っている」と見なされる。

この「欠如」から「差異」への転換 こそが、現代の「多文化主義」や「ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)」の概念的基盤となっている。

2.5. 理論の骨格:ボアズの論証プロセス(いかにして常識を覆したか)

ボアズは、これらのラディカルな主張を、観念論ではなく冷徹な「データ」によって論証した。

- 「人種の固定性」というドグマ:当時、人種は生物学的に固定されたものであり、その特徴(特に頭蓋の形=頭蓋係数 22)が知性や文化を決定すると信じられていた 。

- ボアズの「爆弾」:ボアズは、米国移民調査委員会のために、アメリカに渡ってきた移民とその子供たちの身体的特徴(特に頭蓋係数)を大規模に測定する研究を行った 。

- 衝撃の発見:その結果、ヨーロッパで生まれた親世代と、アメリカの新しい環境(栄養状態の改善など)で育った子供世代とでは、頭の形が(統計的に有意に)異なっていることを発見した 。

- 結論(可塑性):生物学的に「固定」されていると信じられていた「人種」的特徴でさえ、環境によって数世代で変化する「可塑性(Plasticity)」があることをデータで証明したのである。

- 論理的帰結:身体的特徴(頭の形)すら固定されていないのなら、それによって「知性」や「文化」といった、より複雑なものが決定されているはずがない。

さらにボアズは、集団の「平均値」という罠にも切り込んだ。彼は、ある「人種」集団内での個人のばらつき(Variation)は、集団間の平均的な差(Race)よりもはるかに大きいことを示した 。これは、現代の集団遺伝学の考え方 43 を先取りするものであり、「A人種は…だ」という「類型(Type)」 に基づく議論(=ステレオタイピング)の無意味さを暴き、「人種」というカテゴリーの生物学的な実体を事実上解体した。

この思考法は、現代の我々が「Z世代」「女性」「理系」といった安易なカテゴリー(類型)で人を「わかったつもり」になることへの強力な戒めとなる。「カテゴリー(平均値)を見るな、*個人(ばらつき)*を見よ」というボアズの警告は、人事評価やマーケティングにおいて、ペルソナという「類型」に頼りすぎることの危険性を示している。

提案テーブル:ボアズが引き起こした「常識」のパラダイムシフト

ボアズの『未開人の心』がもたらした知的革命は、以下の4つの対立軸として要約できる。これは、現代の我々が無意識に囚われている「古いOS」を「新しいOS」に入れ替えるための参照表となる。

| 観点 | ボアズ以前の「常識」(社会進化論) | ボアズの「新常識」(歴史的特定主義) | 根拠資料 |

| 文化 | 「Culture」(単数形)。単一の梯子(野蛮→文明)。 | 「Cultures」(複数形)。優劣のない多様な形態。 | 30 |

| 思考 | 「未開人」の思考は生物学的に劣っている。 | 思考プロセスは同じ。異なるのは参照する「文化(伝統)」。 | 2 |

| 関係性 | 人種 = 言語 = 文化 (一体不可分なパッケージ) | 人種 ≠ 言語 ≠ 文化 (それぞれ独立した変数) | 5 |

| 変化 | 生物学的な「進化」(固定) | 環境による「可塑性」と歴史的「伝播」(流動) | 18 |

3. 「思考ツール」としての今日的意義:ボアズのメスは現代の何を切れるか?

ボアズが110年以上前に提示した「デカップリング」「文化相対主義」「歴史的特定主義」といった思考のメスは、現代社会の複雑な課題を解き明かす上で、驚くべき切れ味を発揮する。

3.1. 応用例1:ビジネスとリーダーシップ(多様性マネジメントとイノベーション)

ボアズの思考法は、現代の経営学、特にイノベーション論や組織論において、実践的な手法として組み込まれている。

- ビジネスエスノグラフィ(ボアズ的手法の直系):Intel, Microsoft, P&G, Xerox といった先進的な企業 は、古くから人類学者を雇用し、製品開発の現場に「企業エスノグラフィ(Corporate Ethnography)」を導入している。これは、ボアズが確立した「参加者観察」(その文化に飛び込み、生活者の視点から理解する) の手法そのものである。

- イノベーションへの貢献:エンジニアが「論理的」に想定する顧客(=自文化中心主義)ではなく、人類学者が「文化的」に観察する顧客(=文化相対主義)の実際の行動 を理解することで、既存の思い込み(バイアス)を打破し、革新的な製品(例:P&Gの使い捨てモップ)や新しい市場の発見 に繋げてきた。これは、ボアズが『未開人の心』30 で示した「思考プロセスは同じだが、文化的素材が違う」ことの現代的応用である。

- 多様なチームのマネジメント:ボアズの「文化相対主義」と「歴史的特定主義」 は、グローバルチームや多様なバックグラウンドを持つチームを率いるリーダーにとって必須の思考ツールである。

- 具体例(「根回し」の解釈):西洋的なマネジメント(「社会進化論」的)から見れば、日本企業の「根回し」は、非効率で不透明な「未開の」慣習に見えるかもしれない。しかし、「ボアズ的」リーダー は、それを「歴史的特定主義」 の文脈、すなわち「公然たる対立を避け、合意形成を重視する」という特定の文化的背景 の中で機能してきた「論理的な」システムとして理解しようと試みる。

- M&A(合併・買収):多くのM&Aが失敗に終わる最大の理由の一つは、買収側が自社の「優れた」文化を一方的に押し付け、相手の文化の「歴史的特定性」(なぜその慣習が生まれたのか)を無視する(=ボアズ以前の思考)ためである。成功する組織統合は、ボアズ的に「文脈依存的(context-dependent)」 でなければならない。

3.2. 応用例2:AIと倫理(アルゴリズム・バイアスとの戦い)

ボアズが戦った「科学的」人種差別 は、21世紀において「アルゴリズム・バイアス」という新しい衣をまとって再来している。

AI(アルゴリズム)は、過去の人間社会が生み出した偏見に満ちたデータセットを学習し、人種やジェンダーによる差別的な判断(例:採用、融資、犯罪予測)を、「中立」や「客観」の仮面の下で自動的に再生産してしまう。

AIは、究極の「社会進化論者」である。19世紀の社会進化論者が、不完全なデータ(旅行者の噂話)から「文明の単一の梯子」という壮大な(誤った)パターンを”発見”したのと同様に、現代のAIは、不完全なデータ(偏った歴史的データセット)から「成功の単一のパターン(例:白人男性の経歴)」を”発見”し、それを未来の予測モデルとして「中立的」に強化・再生産する。

AIは「歴史的特定性」 を理解できない。AIは「なぜ」そのデータが生まれたのか(=過去の歴史的差別)を問わず、データ(結果)だけを学習する。

ここにボアズのメスが必要とされる。ボアズの「デカップリング」の思考(人種 ≠ 知性 )は、AI倫理 の担当者に不可欠である。AIは、ボアズが否定した「人種」や「ジェンダー」と「能力」や「信用度」との間に、偽の相関関係(Spurious Correlation)を見つけて「カップリング」してしまう。AI開発者や倫理担当者には、ボアズ的な「文化相対主義」を持ち、自らが(あるいはデータセットが)持つ「バイアス」(=自文化中心主義)を自覚し、それを解体する(デバッグする)、「AI人類学者」としての役割が求められている。

3.3. 応用例3:法と社会正義(「文化」はどこまで弁護されるか)

ボアズの「文化相対主義」は、法学の分野にも深遠な影響を与えた。

- 文化的弁護(The Cultural Defense):法廷において、被告が「自らの文化的背景(例:移民)において、その行為は許容されていた(あるいは強要されていた)」と主張し、情状酌量や無罪を求める弁護戦略が「文化的弁護」と呼ばれる。

- 現場のパラドックス:これは、ボアズの遺産が直面する最も困難なパラドックスの一つである。例えば、亡命申請の支援 や、多文化職場における企業コンプライアンス の議論において、人類学者や弁護士が「文化」を法廷で証明しようとすると、ボアズが最も嫌った「文化の固定化・本質化」(例:「”典型的な”A文化の人間はこう行動する」) を行わなければならないというジレンマに直面する。この問題は、次のセクションで詳述する。

3.4. 応用例4:キャリアと教育(「単一の物差し」からの解放)

ボアズの思考法は、現代社会に深く根ざす「社会進化論」的な価値観への批判として機能する。

- 現代の「社会進化論」:「学歴」「社歴」「年収」といった「単一の物差し(=梯子)」で人間の価値や潜在能力を測ろうとする現代の風潮は、ボアズが否定した社会進化論の変種である。

- リベラルアーツとしてのボアズ:ボアズの業績は、クリティカル・ペダゴジー(批判的教育学)にも影響を与えている。ボアズ的な教育観 とは、既存の「常識(Culture)」を効率的に内面化させることではない。むしろ、多様な「文化(Cultures)」 の視点を獲得し、自らが拠って立つ「常識」を相対化し、客観視するプロセス(=リベラルアーツ)そのものである 。キャリアの停滞や将来への不安を感じる30代〜50代の社会人にとって、ボアズの思考法は、社会が押し付ける「単一の梯子」から自らを解放し、自らの「歴史的特定性(=固有のキャリアパス)」を肯定するための知的武器となり得る。

4. 最新の研究と再評価:ボアズの「限界」と「未来」

ボアズの遺産は絶対的なものではなく、現代的な視点から再評価され、その「限界」も活発に議論されている。それらの議論(宿題)こそが、我々がこの「思考ツール」を使いこなす上で不可欠な「取扱説明書」となる。

4.1. 現代的再評価:アイデンティティ・ポリティクスの「父」としての功罪

過去10年の研究では、ボアズは単なる学者としてではなく、人種差別に科学的根拠を与えようとした優生学と戦った「学者=活動家」 として、その先駆性が再評価されている 。

同時に、彼は現代の「アイデンティティ・ポリティクス」との複雑な関係においても注目されている。

- 功績:ボアズは、抑圧された集団(先住民、アフリカ系アメリカ人)の文化 の固有の価値を主張するための理論的武器(=「文化相対主義」、「Cultures」(複数形))を提供した。この意味で、彼は現代のアイデンティティ・ポリティクスの源流の一つである 。

- パラドックス:しかし、ボアズ自身 は19世紀的な啓蒙主義的合理主義者であり、最終的には「文化」という特殊性を乗り越えた「普遍的な」人類の理性を信じていた。皮肉なことに、彼は多様な文化を「保存」するためではなく、それらが「普遍的人類」の平等な一部であることを証明するために「記録」した 。現代のアイデンティティ・ポリティクスが時に求める「文化の永続的な承認」とは、この点で微妙なずれがある。

4.2. 最大の批判:「文化相対主義」のジレンマ(人権 vs 文化)

ボアズの「文化相対主義」に対する、最も古くから続く、そして最も重大な批判は、その倫理的ジレンマにある。

- 「何でもあり」の危険性:もし全ての文化が相対的に等しい価値を持つなら、外部の人間は、その文化内部の非人道的な慣習(例:女性割礼(FGM)、名誉殺人、女性への教育の禁止 )を批判する倫理的権利を失うのではないか? 。

- 「相対主義 vs 普遍的人権」:この「文化相対主義」と「普遍的人権」の間の緊張関係 86 は、ボアズが我々に残した最大の「宿題」である。

- グローバルビジネス倫理の核心:この対立は、そのまま現代のグローバルビジネス倫理 や企業コンプライアンス の核心的課題と重なる。

- 例(贈収賄):ある国における贈収賄は、撲滅すべき「普遍的な腐敗(普遍主義)」なのか、それとも円滑な関係構築のための「現地の慣習(文化相対主義)」なのか。

- 例(多国籍企業):本社の行動規範を現地法人に適用することは、「普遍的倫理の遵守(Universalism)」92 か、それとも「本社(西洋)の価値観の押し付け(道徳的帝国主義 / Moral Imperialism)」か。

- 学術的な「落としどころ」:現代の多くの倫理学や法学の議論(例:Jack Donnelly )は、「ラディカルな相対主義(何でもOK)」と「ラディカルな普遍主義(西洋の価値観が絶対)」の両極を避ける。「弱い文化相対主義(Weak Cultural Relativism)」 や「相対的普遍性(Relative Universality)」といった中間点、すなわち、「人間の尊厳」といった核となる価値(Core Values)は普遍的であると仮定しつつ、その解釈や実践(Application)は文化的に多様でありうると認める 、という緊張感のある地点を探る努力が続けられている。

ボアズの「文化相対主義」は、万能の「答え」を出すツールではなく、「より良い問いを立てる」ためのツールである。それは、安易な「自文化中心主義(=自社の常識の押し付け)」と、安易な「道徳的虚無主義(=何でもあり)」の両方を避け、緊張感の中で判断を下すための「思考のフレームワーク」そのものである。

4.3. 結論:「未開人の心」とは、我々自身の心である

ボアズは、「4分野アプローチ」(文化人類学、言語学、考古学、形質人類学)を確立し、人類学を専門分野として確立させた。彼が提示した「文化相対主義」は、バイアスを自覚する「デバッギング・ツール」としては最強だが、文化間の対立を「解決」する万能薬ではない。

本書のタイトル『未開人の心』(The Mind of Primitive Man) は、ボアズが仕掛けた最大の知的アイロニーである。彼は、その「心」が「文明人」のそれと根本的に変わらない と論証した。

では、ボアズの定義によれば「未開人」とは誰か。それは、自らの行動や思考が「伝統」や「慣習(custom)」「フォークロア」 によって支配されていることに無自覚な人間のことである。

ボアズの最終的な結論は、「文明人」である我々自身も、自らの「慣習」(=企業文化、業界の常識、政治的信念)に「未開人」と全く同様に支配されている ということだ。

したがって、『未開人の心』は、遠い他者(=未開人)を分析するための本ではない。それは、自らの心(=無自覚な慣習に縛られた「未開人の心」)を映し出す「鏡」である。ボアズが110年以上前に提供した「思考ツール」とは、その「鏡」を見て、自らの「常識」を客観視し、バイアスを自覚する「知的謙虚さ」に他ならない。

「人類学的思考を武器にする」

無料の体験講座(全20回)

「正しい判断」が現場に響かない理由 、知りたくありませんか? その答えは「人類学的思考」にあります。

組織の「暗黙のルール」を読み解き、 「現場を動かす判断力」を手に入れる 。

全20回の連続講座『人類学的思考を武器にする』まずは無料体験で、 思考のOSをアップデートする感覚を掴んでください。

コメント