「思考のOS」を鍛える、人類学・民族誌の名著

1. なぜ今、『文化を書く』が必要なのか

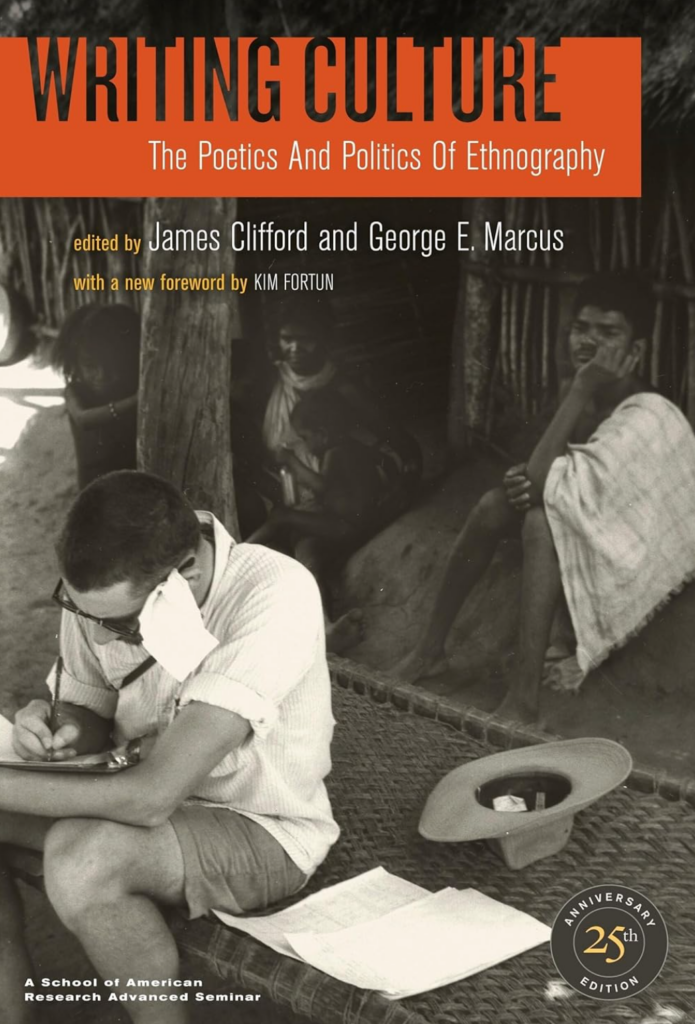

1986年に出版されたジェームズ・クリフォードとジョージ・E・マーカス編集による『文化を書く:エスノグラフィの詩学と政治学(Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography)』は、文化人類学という専門分野の枠を超え、人文社会科学全体に「激震」を走らせた記念碑的論集である。本書が突きつけた問いは、現代のビジネスパーソン、特に意思決定層にある30代から50代の社会人が直面している課題と驚くほど共鳴している。

Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography

本書の核心は、「代表(Representation)の危機」にある。かつて西洋の白人男性研究者が非西洋の「未開」社会を観察し、客観的な「真実」として記述できた時代は終わった。本書は、あらゆる記述(レポート、ドキュメンタリー、データ分析)が、書く主体の権力、歴史的背景、そして使用する言語(レトリック)によって構成された「つくられた物語(フィクション)」であることを暴き出した。

「リベラーツ」の受講生である現代のプロフェッショナルにとって、この洞察は以下の3点において極めて実践的な意味を持つ。

- データの「客観性」への疑義とリテラシー:ビッグデータやAIが支配する現代において、「データは嘘をつかない」という神話が流布している。しかし、『文化を書く』の視座によれば、アルゴリズムもまた特定の設計者によって「書かれた」文化であり、そこには偏見(バイアス)と権力構造が埋め込まれている。本書の学習を通じて、受講生は「客観的な数値」の背後にある「書いた主体」の意図を読み解く高度な批判的思考力を養うことができる。

- リーダーシップにおける「再帰性(Reflexivity)」の獲得:本書が提唱する「再帰性」とは、単なる反省ではなく、自分自身の立ち位置(ジェンダー、人種、地位)がいかに世界の見え方を規定しているかを認識し、それを記述に含め込むことである7。多様なバックグラウンドを持つメンバーを率いるリーダーにとって、自分の視点が「部分的真理(Partial Truths)」に過ぎないと自覚することは、心理的安全性と信頼を構築する上で不可欠なコンピテンシーとなる。

- 組織ナラティブの「多声化(Polyphony)」:トップダウンの強力なリーダーシップ(モノローグ)は、複雑化する市場環境では機能不全に陥りやすい。『文化を書く』が提示した「多声的(ポリフォニック)」な記述のあり方は、組織内の多様な声を抑圧せず、競合する複数のナラティブを共存させながら統合していく新しいマネジメントスタイルの理論的支柱となる。

『文化を書く』の難解な理論を噛み砕き、現代ビジネスの現場(DX、D&I、リーダーシップ)へと接続するための包括的な基礎資料である。明日の意思決定を変えるための「知的武器」としての『文化を書く』を提示する。

2. 第1部:歴史的・理論的背景——「代表」の危機とは何か

1.1 サンタフェ・セミナーと1986年の衝撃

『文化を書く』という書籍は、真空から生まれたわけではない。それは1984年4月、ニューメキシコ州サンタフェにあるアメリカ研究スクール(he School for Advanced Research:SAR)で開催された、極めて限定的な「アドバンスト・セミナー」の成果物である。

参加者はわずか10名。人類学者だけでなく、歴史学者(ジェームズ・クリフォード)や文学研究者(メアリー・ルイーズ・プラット)が含まれていたことが、このプロジェクトの性質を決定づけた。彼らは1週間にわたり、「民族誌的テキストの作成(making of ethnographic texts)」について徹底的に議論した。

当時の背景には、1960年代以降のポストコロニアル運動と、1970年代のフランス現代思想(ポスト構造主義)の流入があった。ベトナム戦争の泥沼化や旧植民地の独立運動を経て、西洋社会が一方的に他者を「観察」し「定義」する権利に対する疑義が噴出していたのである。サンタフェ・セミナーは、この政治的・認識論的な行き詰まりを、「書くこと(Writing)」という行為に焦点を当てることで突破しようとした試みであった。

【表1:サンタフェ・セミナーの主要参加者と役割】

| 氏名 | 専門分野 | 『文化を書く』における役割・主張 |

| ジェームズ・クリフォード | 歴史意識史 | 編集者。「部分的真理」の概念を提示し、エスノグラフィを「アレゴリー(寓意)」として解読することを提唱。 |

| ジョージ・E・マーカス | 人類学 | 編集者。現代世界システムにおけるエスノグラフィの実験的試みと、単一の調査地にとどまらない「マルチ・サイト・エスノグラフィ」の萌芽を示唆。 |

| メアリー・ルイーズ・プラット | 文学・言語学 | 唯一の女性参加者。フィールドワーク記述における「到着のシーン」などの慣習的表現(トロープ)を批判的に分析。 |

| タラル・アサド | 人類学 | 文化の「翻訳」における権力不均衡(強い言語が弱い言語を支配する構造)を指摘。 |

| スティーヴン・タイラー | 人類学 | 「ポストモダン・エスノグラフィ」を提唱。表象(representation)ではなく喚起(evocation)としての記述を模索。 |

| ポール・ラビノウ | 人類学 | 「テクスト主義」そのものを批判的に検討し、アカデミアの制度的権力構造(誰が出世するのか等)に着目。 |

1.2 「科学」から「文学」へ——人類学の転回点

20世紀初頭、ブロニスワフ・マリノフスキによって確立された近代人類学は、「参与観察(participant observation)」を科学的な手法として掲げていた。研究者は現地に長期間滞在し、現地の言葉を話し、彼らの生活を内側から理解する。そして帰国後、その経験を客観的な記述としてまとめる。これが「科学」としての人類学のアイデンティティであった。

しかし、『文化を書く』はこのパラダイムを根底から覆した。クリフォードたちは、「観察すること」と「書くこと」の間には巨大な断絶があると主張した。

- 現場(フィールド):そこには対話があり、混乱があり、多声的な(ポリフォニックな)現実がある。

- 書斎(デスク):研究者は帰国後、その多声的な現実を切り取り、整理し、学術的な言葉で「翻訳」して単一の著者の声(モノローグ)へと統合する。

このプロセスにおいて、人類学は「科学」というよりも「文学(フィクション)」に近い営みとなる。ここで言うフィクションとは「嘘」という意味ではなく、ラテン語の語源 fictio(作られたもの、構築されたもの)という意味である。

ビジネスパーソンへの示唆:

企業における「報告書」や「議事録」も同様である。会議の現場(フィールド)には多様な意見やニュアンスが存在するが、議事録(テキスト)として「書かれた」瞬間、それは特定の視点(作成者の意図や会社の政治的文脈)によって整形された「フィクション」となる。この「整形(crafting)」のプロセスを自覚的かつ批判的に捉えることが、本書の教える第一のレッスンである。

1.3 根源的問い:他者を「書く」権利は誰にあるのか

1980年代のこの議論は、単なる方法論の議論ではなく、痛烈な政治的問いを含んでいた。エドワード・サイードの『オリエンタリズム』(1978)の影響を強く受け、本書は「西洋が非西洋を書く」という行為自体が、植民地主義的な支配の一形態であると告発した。

「彼ら(natives)」は自分たちで語ることができないのか?

なぜ「私たち(西洋の研究者)」が彼らを代弁(represent)しなければならないのか?

この問いは、現代社会において「誰が誰のストーリーを語る権利を持つのか」という、アイデンティティ・ポリティクスや文化の盗用(cultural appropriation)に関する議論の先駆けとなった。

3. 第2部:『文化を書く』の分析と現代的解釈

本セクションでは、本書に収録された主要な論考を詳細に分析し、それが現代のビジネスや組織運営にどのような洞察を与えるかを解説する。

2.1 ジェームズ・クリフォード「導入:部分的真理」——客観性の神話を解体する

クリフォードによる導入論文「部分的真理(Partial Truths)」は、本書全体の理論的支柱であり、最も引用されるテキストである。

A. 透明性の否定

クリフォードは、従来の民族誌が前提としてきた「透明な描写」を否定する。かつて研究者は「壁にとまったハエ(fly on the wall)」のように、自分を消し去って客観的事実のみを記録しようとした。しかしクリフォードは、「書くこと(Writing)」は常に取捨選択であり、排除であり、レトリック(修辞)による説得の技術であると断じる。

マリノフスキがテントの中で執筆している有名な写真を例に挙げ、クリフォードは「彼は外の世界を見ているのではなく、手元の紙(テキスト)を見ている」と指摘する。つまり、人類学者は世界を記録しているのではなく、世界を構築(construct)しているのである。

B. 「部分的真理」の二重性

タイトルの「Partial(部分的)」には、二つの重要な意味が込められている。

- 不完全である(Incomplete):全体像など決して把握できない。あらゆる視点は限定的である。

- 党派的である(Partisan/Committed):ある特定の立場や関心に偏っている。

クリフォードにとって、これらは欠陥ではなく、逃れられない条件である。「完全かつ中立な真理」など存在しない。あるのは「コミットした、不完全な真理」だけである。

【ビジネスへの応用:データ分析の落とし穴】

現代のデータドリブン経営において、我々はしばしばデータを「客観的真実」として崇拝する。しかし、どのデータを収集し、どの指標をKPIとし、それをどう可視化するかは、すべて分析者の「Partial(偏った/不完全な)」な判断に基づいている。

- アクション: レポートを提出する際、「これは真実です」と言うのではなく、「これは私の視点から構成された、ある側面(Partial Truth)についての分析です」という姿勢(再帰性)を持つこと。これにより、他部門との対話(Dialectics)の余地が生まれる。

C. アレゴリーとしての民族誌

クリフォードは、民族誌が「他者」についての記述であると同時に、常に「我々自身」についてのアレゴリー(寓話)であることを指摘する。例えば、「純粋な未開社会」の描写は、実は「失われたコミュニティ」に対する西洋人のノスタルジーの物語である可能性がある。

これは現代の「ユーザーインタビュー」や「ペルソナ作成」にも通じる。マーケターが描く「理想の顧客像」は、しばしば実在の顧客ではなく、企業が抱く「こうあってほしい」という願望のアレゴリーになっていないだろうか?

2.2 メアリー・ルイーズ・プラット「ありふれた場所でのフィールドワーク」

比較文学者であるプラットは、人類学者の「権威」がいかに文章のスタイルによって構築されているかを暴いた。

A. 到着のトロープ(The Arrival Trope)

多くの古典的民族誌は、研究者が現地に「到着」するシーンから始まる。「私はカヌーを降り、村の広場に立った。あたりは静まり返り…」。プラットは、この一見無害な描写が、実は「征服者」の視線を再現していると指摘する。研究者は高い位置から全体を見渡し(パノラマ的視線)、現地人は受動的な風景の一部として描かれる。これを彼女は「君臨する眼(Monarch-of-all-I-survey)」と呼んだ。

B. 植民地主義の消去

プラットはまた、民族誌がしばしば現地の「植民地行政官」や「宣教師」の存在を記述から消し去り、あたかも研究者と現地人が純粋な真空状態で対話しているかのように描く「アンチ・コンクエスト(反征服)」のレトリックを批判した。実際には、研究者の安全は植民地権力によって保障されているにもかかわらず、その権力関係を隠蔽することで「無垢な知」を演出しているのである。

【ビジネスへの応用:市場参入のナラティブ】

企業が新興国市場や新しいユーザー層に「参入」する際のプレゼンテーションを想起してほしい。「我々はこの未開拓の市場を発見した」という語り口は、まさにプラットが批判した「到着のトロープ」そのものである。

- アクション: 「発見する主体(企業)」と「発見される客体(市場)」という非対称な関係性を自覚し、現地の既存の文脈やプレイヤーへの敬意を欠いた「植民地主義的マーケティング」を避ける視点を持つ。

2.3 タラル・アサド「文化翻訳の概念」——言語と支配の構造

アサドは、人類学の核心的営為である「文化の翻訳(Translation of Culture)」における権力関係を鋭く分析した。

言語の不平等

翻訳は、対等な二者間の交換ではない。通常、現地の言語(弱い言語)が、西洋のアカデミックな英語(強い言語)へと一方的に変換される。アサドは、この過程で現地の複雑な概念が、西洋の既成概念(「宗教」「経済」「親族」など)に無理やり当てはめられ、変質してしまうことを指摘する。翻訳者は「意味の決定権」を独占する権力者となる。

【ビジネスへの応用:グローバルチームと共通言語】

多国籍企業において「英語」を公用語とすることは効率的だが、そこにはアサドの言う「翻訳の権力」が働く。英語ネイティブの社員は、自分の思考をそのまま発言できるが、ノンネイティブは「翻訳」のプロセスを経るため、ニュアンスや思考の深さが削ぎ落とされるリスクがある。

- アクション: 「翻訳」のプロセスで失われるものに敏感になり、支配的な言語(本社言語)のロジックだけで現地の事象を判断しない「文化的謙虚さ(Cultural Humility)」を持つこと。

2.4 レナート・ロサルド、スティーヴン・タイラー他

レナート・ロサルド:「帝国主義的ノスタルジー」

ロサルド(及び関連する議論)は、研究者が自らの文化が破壊した伝統的な生活様式に対して、皮肉にも「哀惜(ノスタルジー)」を感じる心理を批判する。企業が地方の商店街を破壊してショッピングモールを建てた後で、「古き良き地域コミュニティ」をテーマにした広告を打つような欺瞞である。

スティーヴン・タイラー:「ポストモダン・エスノグラフィ」

タイラーは、もはや「代表(表象)」すること自体が不可能であるとして、読者に特定の感情や体験を喚起させる「喚起(Evocation)」としての民族誌を提唱した。これは論理的な説明よりも、詩的・断片的な記述によって、読者をその世界に没入させる試みである。

- ビジネス応用(UXデザイン): ユーザー体験(UX)のデザインにおいて、機能的な説明(Representation)よりも、ユーザーの感情やムードを喚起(Evocation)するストーリーテリングが重視される潮流と一致する。

4. 第3部:批判的視座の獲得——フェミニズムからの痛烈な反撃

『文化を書く』を学ぶ上で避けて通れないのが、同書が抱えていた巨大な矛盾、すなわち「女性の排除」である。この論争を知ることは、現代のD&I(ダイバーシティ&インクルージョン)を理解する上で極めて重要である。

3.1 「サンタフェの少年クラブ」——構造的排除のメカニズム

サンタフェ・セミナーの参加者は圧倒的に男性であり、女性はプラット一人であった。序文においてクリフォードは、この欠落について弁明を行っている。彼は、「フェミニズム人類学は、女性の生活内容(コンテンツ)を描くことに注力しており、我々が関心を持つテキスト形式の実験(フォーム)においては革新的ではなかった」という趣旨の主張をした。

この発言は、「実験的で前衛的なことは男性の仕事であり、女性は政治的な現場仕事でもしていろ」という二重基準であるとして、激しい怒りを買った。

3.2 ルース・ベハール&デボラ・ゴードン編『女性が文化を書く』の意義

この批判に応答する形で、1995年にルース・ベハールとデボラ・ゴードンによって『女性が文化を書く(Women Writing Culture)』が出版された。彼女たちの主張は以下のようなものであった。

Women Writing Culture

- 「実験」の歴史の書き換え:女性人類学者(ゾラ・ニール・ハーストンやルース・ベネディクトなど)は、アカデミズムの硬直した「科学的文体」から排除されていたがゆえに、小説や詩、エッセイといった「実験的」な手法を余儀なくされていた。

- ジェントリフィケーション:『文化を書く』の男性たちは、女性たちが長年実践してきた「主観的・文学的」な手法を、自分たちが採用した途端に「ポストモダン・エスノグラフィ」という新しいラベルを貼って権威付け(ジェントリフィケーション)したに過ぎない。

3.3 現代組織におけるダイバーシティ&インクルージョン(D&I)への示唆

この論争は、現代企業のイノベーション戦略における「構造的排除」の完璧なケーススタディである。

- イノベーションの定義権:誰が「革新的」かを定義する権限をマジョリティが握っている限り、マイノリティの成果は「亜流」や「特殊事例」として過小評価される。

- 「Add and Stir(加えて混ぜる)」の限界:既存の組織構造(サンタフェ・セミナーの枠組み)を変えずに、単に女性やマイノリティを数合わせで入れても機能しない。『文化を書く』が犯した過ちを繰り返さないためには、評価基準(何が良い記述か)そのものを多様な視点から再構築する必要がある。

5. 第4部:デジタルトランスフォーメーション(DX)時代の「文化を書く」

『文化を書く』の問いは、インターネットとAIの時代において、より切実なものとなっている。

4.1 デジタル・エスノグラフィ——「現場」の消滅と再定義

インターネットの普及により、人類学の「現場(フィールド)」は物理的な村から、デジタルのネットワークへと拡張した。「デジタル・エスノグラフィ」において、研究者はオンラインコミュニティ、SNS、ログデータの中に「入り込む」。

- アイデンティティの流動性:クリフォードが指摘した「文化の流動性」は、ネット上で極大化する。アバター、匿名アカウント、複数アカウントを使い分けるユーザーを前に、「本当の姿」を記述することは不可能に近い。デジタル空間における真実は、常に「構築された(performed)」ものである。

- ビジネス応用:ソーシャルリスニングやネット上の口コミ分析を行う際、それを「消費者の生の声」として無批判に受け取るのではなく、特定のプラットフォームのアーキテクチャ(Twitterの短文制限、Instagramの視覚優位性)によって「書かされた」文化記述として読み解くリテラシーが必要となる。

4.2 アルゴリズムという「隠れたエスノグラファー」——AI倫理とバイアス

本報告書が提示する最も重要な「第三次の洞察」は、AIを現代の「民族誌作家」として捉える視点である。

- AIによる分類と記述:機械学習アルゴリズムは、膨大な行動データを観察(フィールドワーク)し、パターンを見出し(分析)、ユーザーを「購入見込み客」「信用リスク高」といったカテゴリーに分類(記述)する。これはまさに人類学者が行ってきた営みそのものである。

- 透明性の欠如:かつて人類学者が「神の視点」を装ったように、AIもまた「数学的客観性」の衣をまとっている。しかし、その学習データには過去の差別や偏見(Partial Truths)が含まれており、アルゴリズムの設計思想(Poetics)にはエンジニアの文化的背景や企業の利益(Politics)が埋め込まれている。

- Human in the Loop(人間をループに戻す):『文化を書く』が研究者の再帰性を求めたように、AI開発においても「誰が、どのようなデータで、どのような目的でこのモデルを作ったか」を開示し、常に人間の監視と倫理的判断を介在させる必要がある。

6. 結論:不完全な真理を生きる勇気を学ぼう

1986年の『文化を書く』が投げかけた「代表の危機」は、解決されたわけではない。むしろ、フェイクニュースとフィルターバブルの現代において、その亀裂は深まっている。

しかし、本書はニヒリズム(虚無主義)を説くものではない。クリフォードが目指したのは、客観性が不可能であることを認めた上で、それでもなお他者と関わり、理解しようとする「倫理的な記述」の模索であった。

あなたの書くレポート、あなたの語る戦略、あなたの作るAIは、決して完全な真理にはなりません。それは常に『部分的』で『偏った』ものです。しかし、だからこそ、私たちは他者の声に耳を傾け、対話し、書き直し続ける必要があるのです。その終わりのない対話のプロセスこそが、現代における『文化』の正体なのです。

「人類学的思考を武器にする」

無料の体験講座(全20回)

「正しい判断」が現場に響かない理由 、知りたくありませんか? その答えは「人類学的思考」にあります。

組織の「暗黙のルール」を読み解き、 「現場を動かす判断力」を手に入れる 。

全20回の連続講座『人類学的思考を武器にする』まずは無料体験で、 思考のOSをアップデートする感覚を掴んでください。

コメント